Sie scannen die Umgebung, fotografieren und filmen alles, was ihr Träger sieht: Datenbrillen wie Google Glass. Doch Datenschützer schlagen Alarm. Die High-Tech-Brillen könnten die Persönlichkeitsrechte der Bürger verletzen.

Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragter Thilo Weichert ist besorgt. "Sollte Google Glass massenhaft Verbreitung in Deutschland oder Europa finden, wäre das eine Katastrophe für den Datenschutz", warnte er im ARD-Magazin "Kontraste". Das Geschäftsmodell sei "rechtlich hochproblematisch, weil es in unsere Freiheitsrechte massiv eingreift".

Google Glass ist derzeit die bekannteste Datenbrille. Sie verfügt über Minicomputer, Mikrofon und Internetverbindung und liefert Daten aus der Umgebung, von Webseiten oder Navigationsinformationen auf dem kleinen Bildschirm am Auge. Realität und virtuelle Welt verschmelzen. Die Brille lässt sich über ein Touchpad am rechten Brillenbügel, per Sprachsteuerung oder Augenzwinkern bedienen.

Kamera fotografiert und filmt unbemerkt

Doch viele Menschen haben Angst vor den High-Tech-Brillen. Die Smart Glasses sind ihnen zu schlau. Vor allem die kaum zu erkennende 4,6-Megapixel-Kamera macht Angst. Sie kann alles fotografieren und filmen, was ihr Träger sieht – auch Personen ohne ihre Zustimmung und ihr Wissen. Dank Internetzugang lassen sich die Aufnahmen sofort online stellen oder in Videochats mit anderen teilen.

Auch vertrauliche Gespräche und Unterlagen – ob in der Straßenbahn, in Unternehmen oder beim Arzt – lassen sich jederzeit aufzeichnen. Ob die Kamera aktiv ist oder nicht, lässt sich kaum erkennen. Besonders unheimlich ist die Vorstellung, dass sensible Informationen in Echtzeit mit anderen Daten abgeglichen werden.

Datenschützer befürchten zudem eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Sie sind überzeugt, dass die Menschen sich nicht mehr frei unterhalten, sobald jemand mit einer Datenbrille in der Nähe sitzt. Immerhin: Noch scheint der Akku nicht stark genug, um länger als ein paar Minuten damit filmen zu können.

Mit den High-Tech-Brillen sind die Träger einem unaufhörlichen Informationsfluss ausgesetzt. Durch die permanente Internetverbindung können etliche Informationen abgerufen werden. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein Rezept oder die Suchanfrage bei Google handelt.

Die Geräte scannen die Umgebung und zeigen Informationen über das Gesehene im Display an wie etwa Öffnungszeiten von Restaurants und Shops, Freunde, die sich in der Nähe befinden oder Preisvergleiche. Außerdem können Daten zu Sehenswürdigkeiten, Aktien, Flügen, Joggingstrecken und Parkplätzen abgerufen werden.

Was passiert mit den Daten?

Google sammelt durch die schlaue Brille unzählige Daten der User. Dadurch ist es dem Unternehmen möglich detaillierter Profile zu erstellen. Noch unklar ist, was mit den Daten passiert. Kritiker fürchten, dass Staaten und Hacker in den Besitz der Informationen gelangen könnten und diese missbrauchen. Medienberichten zufolge wurde die Datenbrille bereits nach der Verteilung der ersten Testexemplare gehackt.

Problem Gesichtserkennung

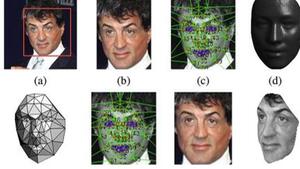

Sorgen bereiten Datenschützern vor allem Apps zur Gesichtserkennung. Noch wehrt sich Google gegen Firmen und Tüftler, die entsprechende Applikationen entwickeln. Die Privatsphäre der User werde sehr ernst genommen, heißt es. Dennoch: Entwickler sitzen längst an Programmen mit fragwürdigen Ansätzen: Gesichter können nach bestimmten Merkmalen in einer Datenbank in wenigen Sekunden abgeglichen werden. Gibt es eine Übereinstimmung wird der Name der Person im Display angezeigt.

Die Firma FacialNetwork.com hat eine entsprechende App bereits programmiert: NameTag. Die Rede ist von zirka zwei Millionen Profilen, die abgeglichen werden können. Doch künftig sollen auch Einträge aus sozialen Netzwerken wie Facebook oder LinkedId dazukommen. Verwendung könnten entsprechende Programme finden, um Prominente, Mitglieder von Dating-Portalen oder Sexualstraftäter zu erkennen. Um diese Programme nutzen zu können, muss die Brille erst modifiziert werden. Mit etwas Aufwand und Fachwissen ist dies aber bereits möglich.

Auch Google selbst soll eine Software zur Gesichtserkennung programmiert haben. Damit ließen sich selbst unbekannte Personen anhand biometrischer Merkmale identifizieren. Das Unternehmen hat zwar angekündigt, die Funktion deaktiviert zu haben. Hacker können sie jedoch wieder freischalten.

"No Glassholes"

Googles Datenbrille ist seit Montag auch außerhalb der USA erhältlich. In Großbritannien können sich Interessierte für umgerechnet 1.250 Euro ein Entwickler-Modell kaufen. Mit der Explorer-Version will das Unternehmen vor allem Rückmeldungen erhalten, bevor die Datenbrille in den freien Verkauf geht.

Empfehlungen der Redaktion

Wann die Brille in Deutschland verkauft wird, ist unklar. Dann aber dürften auch hierzulande die ersten Schilder auftauchen, mit denen Wirte und Inhaber von Geschäften in den USA ihre Ablehnung gegenüber Datenbrillen-Trägern Ausdruck verleihen. "No Glassholes" steht darauf geschrieben. (far) © Glutamat