Nach der Arbeit noch schnell einkaufen und die Wäsche waschen – in Beziehungen werden Routinehausarbeiten nach wie vor meistens von den Frauen übernommen, wie eine bundesweite Umfrage ergab. Doch bedeutet Ungerechtigkeit auch gleich Unzufriedenheit? Das ist tatsächlich bei vielen Frauen der Fall - und oft sogar ein potenzieller Trennungsgrund.

Wäschewaschen, Staubsaugen, Einkaufen: Viele Aufgaben im Haushalt fallen routinemäßig an. Eine deutschlandweite Befragung unter Paaren, die zusammen leben, hat ergeben, dass diese Aufgaben nach wie vor meistens von Frauen übernommen werden – mit Auswirkungen auf die Zufriedenheit in der Beziehung.

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie "FReDA - Das familiendemografische Panel" wurden vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in einer Pressekonferenz vorgestellt. In einem Zeitraum von drei Jahren waren rund 17.700 heterosexuelle Deutsche halbjährlich befragt worden. Zum Erhebungszeitraum im Jahr 2023 waren die Befragten zwischen 20 und 52 Jahre alt.

Paare wollen faire Aufteilung – Realität sieht anders aus

Die Mehrheit der Befragten (72 Prozent) lehnte die Aussage ab, dass, auch wenn beide Eltern erwerbstätig sind, die Verantwortung für den Haushalt und die Kinder hauptsächlich bei der Frau liegen sollte. Doch auch unabhängig davon, wie in einer Partnerschaft die Erwerbsarbeit aufgeteilt ist, war die Mehrheit der Befragten für eine faire Aufteilung bei der Hausarbeit. So weit die Theorie.

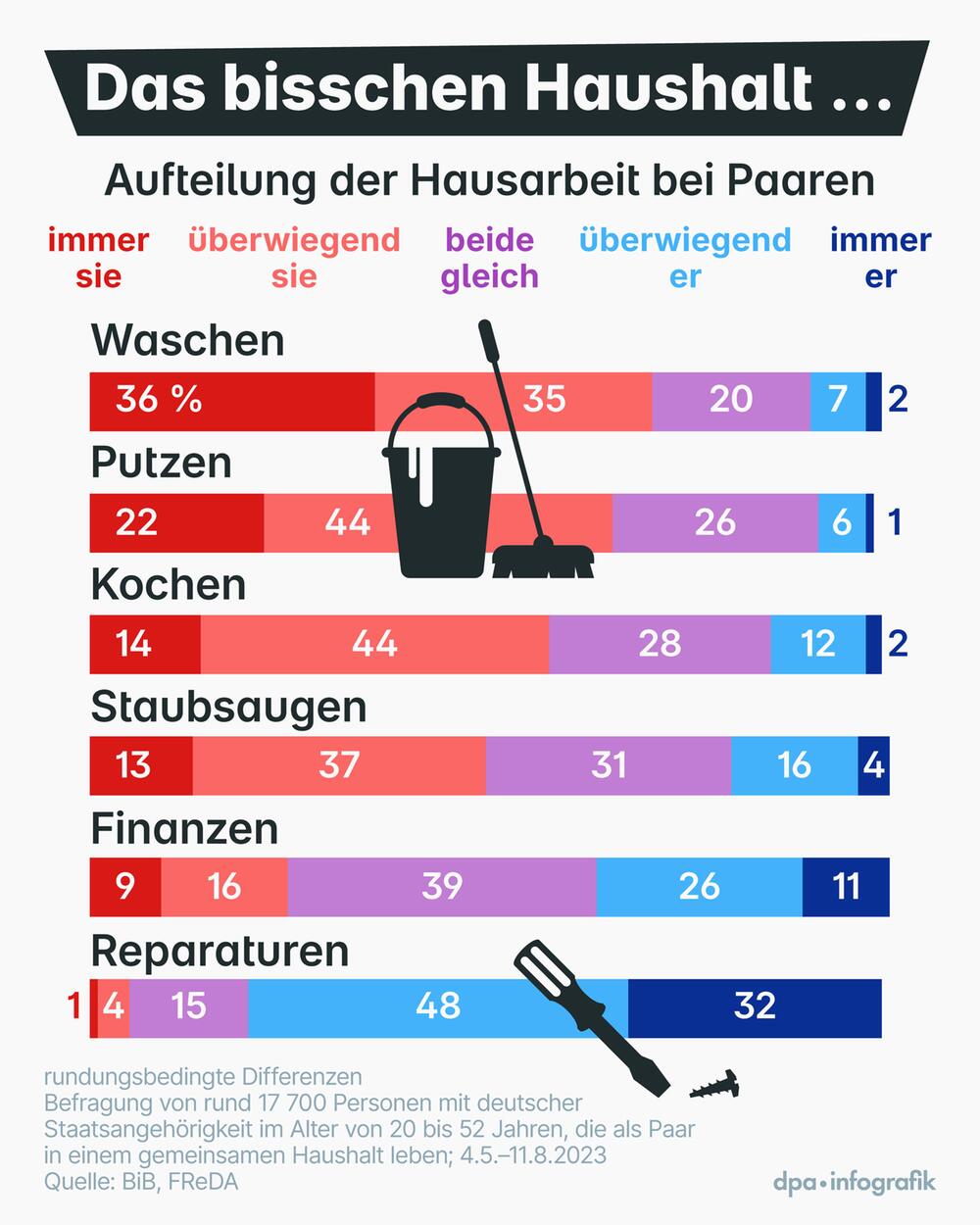

Im Alltag scheint es jedoch an der Umsetzung zu scheitern. Bei alltäglich anfallenden Hausarbeiten wie Kochen, Putzen, Waschen, Staubsaugen oder Reparaturen gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede, die den stereotypischen Rollenbildern entsprechen.

Männer sind demnach zu 80 Prozent für anfallende Reparaturen zuständig, während Frauen die Hauptverantwortlichen bei regelmäßig anfallenden und nicht aufschiebbaren Routinetätigkeiten ist. Dazu zählt das Wäschewaschen, Putzen, Kochen sowie Staubsaugen. Lediglich das Regeln der Finanzen wird in vielen Paarbeziehungen gleichermaßen aufgeteilt.

In der Auswertung wurde auch die Aufgabenverteilung bei Paaren mit und ohne Kinder betrachtet. Hier wird deutlich, dass die ungleiche Verteilung noch stärker ausgeprägt ist, wenn es sich um ein Paar mit Kindern handelt. Bei kinderlosen Paaren lässt sich eine vergleichsweise symmetrische Aufteilung der Hausarbeit feststellen.

Zu dieser Arbeitsaufteilung passen auch die Ergebnisse aus dem Sozialbericht 2024 von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Daraus geht hervor, dass Frauen im Schnitt 30,5 Stunden wöchentlich für unbezahlte Arbeit im Haushalt aufwenden. Bei Männern liegt die Stundenanzahl mit 21,5 deutlich darunter; betrachtet man nur Eltern, so sind diese Unterschiede noch größer.

Bei ungerechter Verteilung: Jede fünfte Frau denkt über Trennung nach

Die Macher der Umfrage wollten von den Paaren zusätzlich wissen, wie zufrieden sie mit der Arbeitsaufteilung in ihrer Beziehung sind. Ist die anfallende Arbeit – bestehend aus Haus- und Erwerbsarbeit – fair aufgeteilt, sind die meisten zufrieden. Männer mit 70 Prozent noch etwas mehr als Frauen mit 62 Prozent.

Anders sieht es in Beziehungen aus, in denen die Frau die Hauptverantwortliche für den Haushalt ist. Nur 35 Prozent der Frauen sind mit der Aufteilung zufrieden, was der Befragung zufolge auch einen großen Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit in der Beziehung hat. Jede fünfte von ihnen hat in den vergangenen zwölf Monaten über eine Trennung nachgedacht. Bei Frauen, die sich die anfallende Arbeit mit ihrem Partner fair aufteilen, war es nur jede Siebte. Bei den Männern ließen sich kaum Unterschiede in der Beziehungszufriedenheit feststellen – ganz gleich, ob die Hausarbeit gerecht oder ungerecht verteilt ist.

Empfehlungen der Redaktion

Die Ergebnisse zeigen: Unzufriedenheit bei der Aufgabenverteilung beeinflusst die Partnerschaftsqualität und -stabilität. So verwundert es auch nicht, dass Hausarbeit ein häufiges Streitthema unter den befragten Paaren ist, insbesondere bei Paaren im Alter von 30 bis 39 Jahren. Die Forschenden betonen jedoch, dass aus der Fragestellung nicht hervorging, ob die Streite wegen der unfairen Aufteilung oder der Umsetzung der Hausarbeit entstehen.

Frauen entlasten – wie könnte das gehen?

Die Auswertung der Umfrage macht deutlich, dass insbesondere Paare mit Kindern es schwer haben, die anfallenden Aufgaben fair aufzuteilen. Nach wie vor gehen deutlich mehr Frauen als Männer in Elternzeit. Die meisten Männer, die in Elternzeit gehen, machen dies gleichzeitig mit der Frau. Sie "assistieren" der Frau in dieser Zeit bei der Betreuung und Pflege des gemeinsamen Kindes und kehren danach wieder in ihren Beruf zurück, sodass die Hauptverantwortung nach wie vor bei der Frau liegt, interpretierte das Detlev Lück vom BiB auf der Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse.

"Wir haben den Eindruck, dass das Elterngeld ein Einfallstor für eine asymmetrische Verteilung ist", sagte Lück weiter, der die Forschungsgruppe FReDA leitet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen daher eine anteilige Aufteilung der Partnermonate beim Elterngeld sowie finanzielle Anreize für eine symmetrischere Nutzung der Elternzeit vor, um Frauen mehr zu entlasten.

Auch flexible Arbeitszeitmodelle können es Eltern erleichtern, den Erwerbs- und Familienaufgaben gleichermaßen nachzugehen. "Besonders für Väter sollte es leichter sein, sich von Anfang an und in größerem Umfang als bisher aktiv in die Familien- und Hausarbeit einzubringen", so Lück. Hierbei könnte die Politik mit Anreizen für Arbeitgebende unterstützen.

Empfehlungen der Redaktion

Eine Entlastung für Frauen, insbesondere für Mütter, könnte auch durch externe Angebote erreicht werden. Leonie Kleinschrot, Mitautorin der Studie, schlägt dafür eine Förderung oder steuerliche Begünstigung haushaltsnaher Dienstleistungen vor und verweist auf das im aktuellen Koalitionsvertrag vereinbarte Familienbudget, "mit dem zum Beispiel Alltagshelfer für Familien mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen bezahlt werden könnten".

Informationen zu FReDA

- "FReDA – Das familiendemografische Panel" ist eine wissenschaftliche Studie. Der Name steht für "Family Research and Demographic Analysis". Zweimal im Jahr erhebt die Studie Daten zu partnerschaftlichen und familiären Lebenssituationen in Deutschland.

- Im Fokus der Untersuchung stehen Frauen und Männer in der Phase der Familiengründung. Deutschlandweit werden Personen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren zufällig ausgewählt. Sie sowie ihre Partnerinnen und Partner werden danach in einem halbjährigen Turnus befragt

Verwendete Quellen

- Pressekonferenz des Bundesinstituts für Bildung am Mittwoch, 9. Juli 2025

- Policy Brief, FReDA: Geteilt, gerecht, zufrieden? Aufteilung von Hausarbeit in Beziehungen

- Lück, D.et al. (2023): FReDA: Geschlechterrollen, Hausarbeit, Paarkonflikte (PDF als Download)

- Sozialbericht 2024 (Bundeszentrale für politische Bildung): Wer macht was? Die Verteilung der tatsächlichen und mentalen Sorgearbeit

- Statistisches Bundesamt: Personen in Elternzeit

- Bertelsmann Stiftung: Frauen und Männer wollen die bezahlte Elternzeit gleichmäßig aufteilen – tun es aber nicht