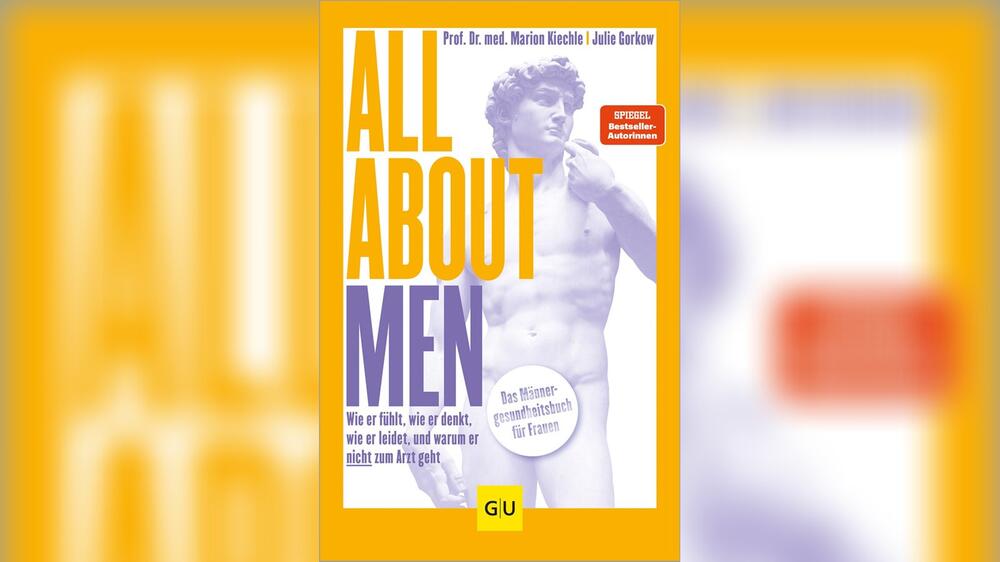

Die Journalistin Julie Gorkow hat zusammen mit der Frauenärztin Prof. Dr. Marion Kiechle das Buch "All About Men" über Männergesundheit geschrieben. Im Interview verrät sie, warum es Männern oft viel zu schwerfällt, Hilfe anzunehmen, und welche Warnsignale es für Depressionen gibt.

Frauenärztin Prof. Dr. Marion Kiechle und die Journalistin Julie Gorkow haben zusammen das Buch "All About Men" (GU Verlag) über das Thema Männergesundheit geschrieben. Sie legen in ihrem neuen Werk einen besonderen Fokus auf die mentale Gesundheit von Männern. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Julie Gorkow, warum Männer seltener Hilfe annehmen, wieso sie impulsiv handeln und welche Warnsignale bewusster wahrgenommen werden sollten.

Laut dem psychologischen Institut der Universität Zürich nehmen Frauen öfter als Männer eine Psychotherapie in Anspruch. Was könnten die Gründe dafür sein?

Julie Gorkow: Frauen sind generell mehr für das Thema Gesundheit sensibilisiert und gehen meist achtsamer mit sich selbst um. Sich bei gesundheitlichen Problemen Hilfe zu holen - insbesondere bei psychischen Problemen - stellt für Frauen nicht so eine große Hemmschwelle dar wie bei Männern. Viele Männer setzen "Krankheit" mit "Schwäche" gleich, schon alleine im Wartezimmer bei einem Psychologen zu sitzen und gegebenenfalls von Bekannten gesehen zu werden, übt auf Männer einen großen Druck aus.

Welche Rolle spielt das Rollenverständnis?

Gorkow: Das Sprechen über Gefühle, über Sorgen, Probleme, Ängste und dies auch noch vor einem "Fremden" löst bei Männern meist großes Unbehagen aus. Außerdem scheinen vielen Männern nicht greifbare, "unsichtbare" Krankheiten lapidar, weshalb sie mit diesen "Wehwehchen" nicht zum Arzt gehen? Das Fatale ist die Denkweise: So lange ich noch funktioniere und irgendwie meine Arbeit erledigen kann, muss ich gar nicht zum Arzt. Ein Arztbesuch ist mit einer körperlichen Beschwerde, mit einer Grippe oder einem schmerzenden Rücken verknüpft, nicht aber mit seelischen Problemen. Bei jungen Männern ändert sich das männliche Rollenverständnis gerade, sie nehmen gesundheitliche Hilfe mehr in Anspruch.

Viele Männer weigern sich, offen Gefühle zu zeigen oder zu diesen zu stehen. Gleichzeitig haben sie Probleme damit, wenn andere Männer ihre Gefühle wie Trauer, Verletzlichkeit oder Freude offen zeigen. Warum ist das so?

Gorkow: Über Generationen hinweg wurde Männern in frühester Kindheit schon gepredigt: "Sei stark, du bist ein Mann!" oder "Männer weinen nicht!". Solche Sätze prägen Denk- und Verhaltensmuster. Wie sich Männer selbst sehen, welche Attribute sie sich zuschreiben und welche sie als "männlich" definieren, beeinflusst auch ihr Verhalten und ihre Haltung gegenüber der Fürsorge für sich selbst. Sich mit der eigenen Gefühlswelt zu beschäftigen, Gefühle wahrzunehmen und zu zeigen, wird eher als weibliche Eigenschaft gesehen. Nun kommt also der beste Freund mit großer Trauer und Verletzlichkeit zu Besuch, sucht Trost. Dies kann Unbehagen auslösen, weil weder Verständnis vorhanden ist für derartige Gefühlsausbrüche noch weiß man, wie man mit Gefühlen generell gut umgeht.

Unangenehm ist vielen Männern auch der Haarausfall im fortgeschrittenen Alter. Sie schämen sich und assoziieren Schwäche damit. Warum ist das so?

Gorkow: Volles Haar steht - bei Männern und Frauen! - für Jugendlichkeit und Gesundheit und hat deswegen für unser Selbstbild eine Bedeutung. Haarausfall wird bei Männern mit dem Alterungsprozess in Verbindung gebracht, bei Frauen ebenso, allerdings haben Frauen mehr Möglichkeiten, zum Beispiel durch die Frisur oder den Haarschnitt, dünner werdendes Haar zu kaschieren. Bei Männern ist der Haarausfall sichtbarer, es zeigen sich Geheimratsecken oder kahle Stellen am Hinterkopf - außer man entschließt sich zu einer teuren und aufwendigen Haartransplantation.

Empfehlungen der Redaktion

Gibt es auch äußere Einflüsse, die den Haarausfall begünstigen?

Gorkow: Der anlagebedingte Haarausfall ist genetisch festgelegt. Daran ist ein aktives Stoffwechselprodukt (Dihydrotestosteron/DHT) des Sexualhormons Testosteron beteiligt- je mehr Testosteron in DHT umgewandelt wird, desto mehr Haare verliert man. Der Haarausfall bei Männern kann genetisch programmiert sein, aber auch vom Lebensstil beeinflusst werden. Zum Beispiel gibt es eine aktuelle kanadische Studie, die herausgefunden hat, dass männliche Raucher ein 82 Prozent höheres Risiko gegenüber Nicht-Rauchern haben, eine Glatze zu bekommen. Auch chronischer Stress kann eine Rolle beim Haarverlust spielen.

Welche Warnsignale sollten im allgemeinen Bewusstsein stärker wahrgenommen werden, um psychische Probleme bei Männern wie Depressionen, Burnout oder auch Einsamkeit besser zu erkennen?

Gorkow: Man muss wissen: Nicht alle, aber immer noch zu viele Männer sprechen nicht über psychische Probleme, sie leiden stumm. Männer und Frauen sind etwa gleich viel von psychischen Krankheiten betroffen - aber nur jeder vierte Patient in einer psychotherapeutischen Praxis ist männlich. Wie gut eine Therapie tut, wie hilfreich sie sein kann, das erleben Männer erst, wenn sie sich darauf eingelassen haben. Neue Erkenntnisse der Gendermedizin helfen dabei, die unterschiedlichen Krankheitsverläufe bei Mann und Frau für uns alle noch transparenter zu machen. Dies macht es möglich, dass wir sensibler werden für andere Ausprägungen/Symptome bei Krankheiten wie beispielsweise Depressionen ("Male Depression").

Männer zeigen als Symptom für eine Depression laut der AOK vor allem Wut. Wie erklären Sie sich das?

Gorkow: Männer reagieren bei emotionalen Belastungen anders als Frauen. Diese Tatsache kommt bei einer Depression zum Tragen und macht es auch schwieriger, eine Depression beim Mann zu erkennen. Eine Studie der Uni Wien zeigte, dass bei einer "Male Depression" die üblichen klassischen Symptome (Antriebsschwäche, Schlafstörungen, Freudlosigkeit) sich mit zusätzlichen überlagern: mit Aggressivität, Reizbarkeit, Risiko- und Suchtverhalten. Dadurch erhalten Männer seltener oder später als Frauen eine Depressionsdiagnose. Der Stress, der bei einer hohen inneren Anspannung entsteht, pusht die eher maskulinen Verhaltensweisen wie Aggressivität oder Risikobereitschaft, um innere Anspannung auszuagieren. Frauen reagieren bei emotionalen Anforderungen eher mit prosozialen und kommunikativen Strategien. (ada/spot) © spot on news