An mehreren Orten in Europa sind Drohnen gesichtet worden, in Dänemark haben sie den Flugverkehr zum Erliegen gebracht. Beobachter gehen davon aus, dass Russland hinter den Aktionen steckt, auch die Behörden sprechen von einem hybriden Angriff. Zwei Experten erklären, wie groß die Bedrohung durch Drohnen ist, wie sie vom Himmel geholt werden können – und wo auch Deutschland dringend Nachholbedarf hat.

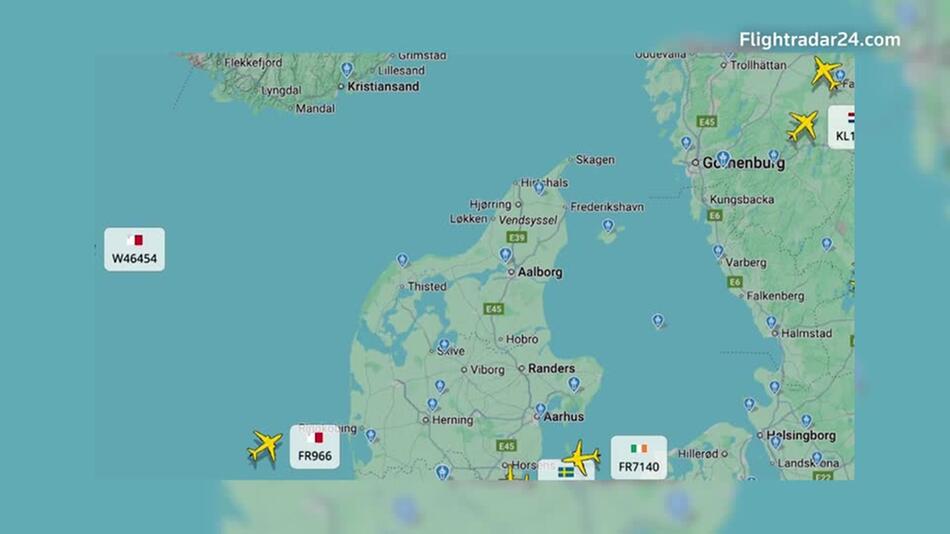

Noch steht nicht fest, woher sie kamen, doch die dänische Regierung wertet die unbekannten Drohnen als hybriden Angriff. Erst tauchten sie am Kopenhagener Flughafen auf und legten dort den Verkehr lahm, wenige Tage später wurden sie an kleineren Flughäfen in der dänischen Provinz gesichtet, unter anderem an einem Militärflughafen. In beiden Fällen entschied sich das Militär dagegen, die Drohnen abzuschießen.

Die dänischen Behörden vermuten einen professionellen Akteur hinter den Drohnensichtungen, haben die Nato eingeschaltet und diskutieren über einen Gesetzentwurf, der Betreibern von Infrastruktur mehr Befugnisse einräumt, Drohnen vom Himmel zu holen.

Experte: "Alles deutet auf Russland hin"

Ob es sich in Dänemark um gezielte Angriffe oder um Störaktionen mit begrenztem Risiko handelt, kann auch Politikwissenschaftler Joachim Krause nicht abschließend beantworten. "Alles deutet auf Russland hin, aber die genauen Umstände sind noch offen", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Als Motiv werde vermutet, dass Russland die NATO "austesten" wolle.

Er selbst könne mit dem Begriff nicht viel anfangen, so der Experte. "Mit diesen Tests weist Russland die betroffenen Staaten auf ihre Schwächen hin und das führt dazu, dass diese Schwächen beseitigt werden und künftige Angriffsoptionen Russlands dadurch weniger werden", meint er.

Verfolgt Russland ein anderes Ziel?

Er habe eher den Eindruck, dass Russland ein ganz anderes Ziel verfolge: "Durch diese Vorfälle sollen die europäischen Staaten dazu angehalten werden, weniger für die Verteidigung der Ukraine aufzuwenden und stärker an sich selbst denken. Damit soll die Ukraine geschwächt werden", vermutet er.

Auch Militärexperte Gressel meint: "Es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass ein durch Russland bezahlter Akteur dahintersteckt." Der Verdacht lasse sich mit der begrenzten Informationslage aber nicht erhärten. "Es würde ins Bild passen, ein anderer Akteur ist aber nicht auszuschließen – etwa Klimaaktivisten", sagt er.

Rückschlüsse auf Drohnen ziehen

Die öffentlichen Informationen seien zu spärlich, auf den verpixelten Bildern der Drohnen zu wenig zu erkennen. Hätte man Radar- und Funkdaten – die den dänischen Behörden vermutlich vorliegen – wären Rückschlüsse auf die Bauart möglich.

Fragen seien beispielsweise: "Welche Leistung hatte der Funkverkehr? Lag er im Leistungsbereich ziviler, handelsüblicher Transponder oder nicht? Waren es Frequenzen, die für zivilen Drohnenflug freigegeben sind oder in anderen Frequenzen? War das Sendesignal analog, digital oder digital verschlüsselt? "

Enorme Bedrohung durch Drohnen

Doch auch, wenn all das noch nicht öffentlich bekannt ist, steht schon jetzt fest: "Das Risiko durch die Drohnen ist erheblich. Sie können am Flughafen von Triebwerken angesaugt werden und sie zum Ausfall bringen", sagt Gressel. Auch, wenn eine Drohne mit mehreren hundert Kilo gegen ein Cockpit knalle, könne das zum Absturz führen.

Wenn man einen Zusammenstoß provozieren wolle, sei das mit einer Drohne recht leicht machbar – denn ein Flugzeug habe sehr beschränkte Möglichkeiten auszuweichen. "Deshalb ist das Fliegen im Umfeld von Flughäfen verboten", erinnert Gressel.

Auch Krause sagt: "Drohnen in der Nähe von oder gar über Flughäfen sind immer eine Bedrohung. Die Sicherheitslücke besteht darin, dass bislang keiner ein Rezept gefunden hat, wie man diese loswird."

Drohnen vom Himmel holen

Die technischen Möglichkeiten, um Drohnen frühzeitig zu erkennen und abzuwehren, würden von der Größe, der Geschwindigkeit, der Wendigkeit, der Anzahl und den Steuerungsmechanismen der Drohnen abhängen.

"Große Drohnen lassen sich leichter erkennen als kleine, abwehren kann man große Drohnen durch Abschuss, aber dem steht oftmals der erwartbare Kollateralschaden bei einem Absturz entgegen, insbesondere wenn die Drohne Sprengstoff mit sich führt", sagt der Experte. Kleinere Drohnen könne man mit elektronischen Kampfmitteln neutralisieren, diese könnten aber auch den zivilen Flugverkehr behindern.

Experte Gressel sagt: "Man kann Drohnen mit Schrotflinten abschießen oder Störsender nutzen, die die Steuersignale der Drohne überlagern, sodass sie abstürzt." Mikrowellenwaffen und Laserwaffen seien noch in der Erprobung oder nicht serienreif, hätte aber den Vorteil, dass weniger Teile irgendwo herunterfallen würden.

Mobilfunk abschalten

Der Experte plädiert dafür, Gesetze und Luftsicherheitsbestimmungen so zu ändern, dass man zur Not Gewalt gegen die Drohnen anwenden kann. "Dabei sollte man sich überlegen, ob man etwa Betreiberfirmen von Flughäfen oder eine spezielle Flughafenpolizei gewisse Ermächtigungen gibt, Störsender oder Schrotflinten einzusetzen", sagt er.

In England habe es die Überlegung gegeben, ob man – und wenn ja, wer – den Mobilfunk rund um Flughäfen im Notfall abschalten darf. "Viele Drohnen werden über Mobilfunk gesteuert, es wäre aber auch ein Eingriff in die Privatkommunikation. Da muss der Gesetzgeber abwägen, was ihm mehr wert ist", so Gressel.

Experte fordert neue Spielregeln

Feststehe aber: "Das Drohnenzeitalter braucht veränderte Regeln. Es reicht nicht, den Drohnenflug über gewissen kritischen Infrastrukturbereichen zu verbieten, man muss es auch durchsetzen können. Sonst sind solche Verbote nichts wert", mahnt er.

Schutzkonzepte mit klaren Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen brauche es nicht nur für Flughäfen, sondern etwa auch für Wahlkampfauftritte. Dabei sei eine Risikoabwägung notwendig – was ist im bebauten Gebiet erlaubt, was im Umfeld von Flughäfen?

Aus Sicht von Experte Krause reicht es nicht, nur über Abschüsse nachzudenken. "Die Drohnenvorfälle in Dänemark und Norwegen ebenso wie in Schleswig-Holstein haben sich in der Nähe von Meeresgebieten gezeigt, was den Schluss zulässt, dass es scheinbar normale Handelsschiffe sind, die Ausgangspunkt militärischer Stör- oder Aufklärungsmanöver sind", vermutet er.

Mehr Überwachung auf hoher See

Hier müsse über ein maritimes Überwachungs- und Sperr-Regime für das Skagerrak, die Nordsee und die Ostsee nachgedacht werden. "Zudem muss der Kompetenzstreit zwischen Landespolizei, Bundespolizei und Bundeswehr geklärt werden und die technischen Möglichkeiten zur Abwehr und Störung von Drohnen verbessert werden", sagt er.

Die eigentliche Bedrohungslage für Deutschland seien see-, luft- und landestützte russische Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper, die in der Regel konventionell bewaffnet sind. "Dagegen haben wir noch keine hinreichende Abdeckung und vor allem fehlt es uns an Vergeltungswaffen", ist er sich sicher.

Empfehlungen der Redaktion

Ansonsten sei Deutschland bedroht durch Anschläge auf kritische Infrastruktur, auf Personen und Institutionen des Verteidigungssektors und allem, was damit zusammenhänge. "Auch Terroranschläge gegen Unbeteiligte können aus Russland kommen. Das Land sieht sich im Krieg mit uns", erinnert er.

Über die Experten

- Prof. Dr. Joachim Krause ist emeritierter Professor für Internationale Politik und Direktor am Institut für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Er leitete das Institut für Sicherheitspolitik.

- Gustav Gressel ist Experte für Sicherheitspolitik, Militärstrategien und internationale Beziehungen. Er absolvierte eine Offiziersausbildung und studierte Politikwissenschaft an der Universität Salzburg. Schwerpunktmäßig befasst sich Gressel mit Osteuropa, Russland und der Außenpolitik bei Großmächten.