- Zahnstein-Reste zeigen, dass es vor 3.500 Jahren bereits regen Handel quer durch Asien gegeben hat.

- Exotische Lebensmittel wie Soja, Kurkuma und Bananen wurden den Untersuchungen zufolge bereits früh von den Menschen im Nahen Osten verzehrt.

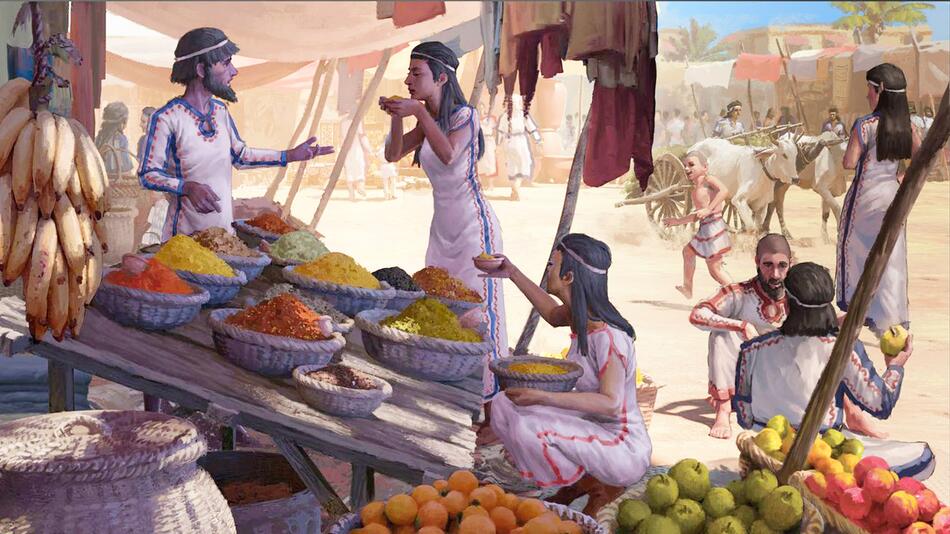

Der Fernhandel mit Lebensmitteln ist wesentlich älter als bisher gedacht: Schon vor etwa 3.500 Jahren aßen Menschen an der östlichen Mittelmeerküste Lebensmittel aus Süd- und Ostasien.

Im Zahnstein von damaligen Bewohnern der Levante wies ein internationales Forscherteam Rückstände unter anderem von Soja, Kurkuma und höchstwahrscheinlich auch Bananen nach.

Das berichtet das Team um Philipp Stockhammer von der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS").

Überreste von 16 Menschen untersucht

"Exotische Gewürze, Früchte und Öle Asiens erreichten den Mittelmeerraum also einige Jahrhunderte, zum Teil sogar Jahrtausende früher als gedacht", wird Stockhammer in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. "Es ist der bislang früheste direkte Nachweis von Kurkuma, Banane und Soja außerhalb Süd- und Ostasiens."

Das Team hatte Überreste von 16 Menschen aus Gräbern in den beiden Fundorten Megiddo und Tel Erani im heutigen Israel untersucht. Die bronzezeitlichen Gräber aus der Stadt Megiddo sind etwa 3.600 Jahre alt, die aus Tel Erani haben ein Alter von knapp 3.100 Jahren und fallen damit schon in die frühe Eisenzeit.

Dass in der Bronzezeit wertvolle Rohstoffe wie Zinn, Karneol und Lapislazuli über größere Entfernungen gehandelt wurden, war bereits bekannt. Spätestens zu Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus führten Handelsrouten quer durch Asien - von Ägypten und Mesopotamien über das Indus-Tal bis nach China, wie bildliche Darstellungen und schriftliche Quellen belegen.

So tauchen etwa die aus Südostasien stammenden Zebus schon im 3. Jahrtausend vor Christus auf Bildern in Mesopotamien auf, Rückstände belegen solche Rinder für das 2. Jahrtausend vor Christus in der Levante.

Rückstände im Zahnstein überraschen

Für Pflanzen seien solche Belege dürftiger, schreibt das Team. Die Forscher verweisen auf den ägyptischen Pharao Ramses II., der 1.213 v. Chr. mit Pfefferkörnern aus Indien bestattet wurde. Und ein Grab im syrischen Terqa aus dem Jahr 1.720 v. Chr. enthalte Kleidung, die aus Indonesien stammt.

Nun analysierten die Forscher bei den menschlichen Überresten aus Israel den Zahnstein, der sich im Mundraum bildet und dabei Proteinfragmente, Fettmoleküle und Pflanzenreste einschließen kann. Die Analysen wiesen etwa Belege auf Weizen, Datteln und Sesam nach.

Für Überraschung sorgten Rückstände im Zahnstein einer Person aus Tel Erani. Sie stammen höchstwahrscheinlich von Bananen (Musa), möglicherweise aber auch von dem Bananengewächs Ensete. Die bislang frühesten eindeutigen Belege für Bananen in der Region stammen den Forschern zufolge aus einem ägyptischen Grab aus dem 5. Jahrhundert - lange nachdem das Obst bereits in Westafrika angebaut wurde.

Kurkuma-Rückstände und Sojaproteine im Zahnstein

Noch bemerkenswerter ist der Zahnstein eines Menschen aus Megiddo. Er enthielt zum einen Sojaproteine. Soja wird in der Region erst seit dem 20. Jahrhundert angebaut und stammt aus China, wo die Pflanze schon vor mindestens 8.500 Jahren kultiviert wurde.

Sojaöl sei leicht über große Entfernungen zu transportieren, schreibt das Team und verweist darauf, dass Öle auch als Arzneien, zur Körperpflege und für rituelle Zwecke genutzt wurden.

Zudem fanden die Forscher im Zahnstein dieses Menschen Rückstände von Kurkuma. Der früheste Hinweis auf eine Nutzung des Gewürzes in der Region geht auf eine schriftliche Quelle aus dem 7. Jahrhundert vor Christus zurück, die frühesten archäologischen Nachweise stammen sogar erst aus dem Mittelalter.

Dynamisches und komplexes Handelsnetzwerk

Da die Überreste dieser Person aus einem reich mit exotischen Gaben versehenen Sammelgrab stammen, schließen die Forscher nicht aus, dass der Mensch womöglich als Händler reiste und die Lebensmittel unterwegs verzehrte, etwa in Südasien.

Empfehlungen der Redaktion

"Die pflanzlichen Rückstände und Proteine aus Megiddo und Tel Erani sprechen für die Existenz eines dynamischen und komplexen Handelsnetzwerks, das den Mittelmeerraum im 2. Jahrtausend vor Christus mit Südasien verband", folgern die Wissenschaftler.

"Händler und Reisende haben möglicherweise Ladungen von Tieren, Gewürzen, Trockenfrüchten, Ölen und Duftstoffen transportiert - entweder auf dem Landweg durch den Iran und entlang der zentralasiatischen Oasen oder auf dem Seeweg über den Indischen Ozean entweder zum Roten Meer oder zum Persischen Golf oder beides." (ff/dpa)