Caro Matzko ist Fernsehmoderatorin, Journalistin und Autorin eines ebenso persönlichen wie politischen Buchs. Ein Gespräch über Herkunft, generationsübergreifende Traumata, weibliche Wut – und den Mut zur Versöhnung.

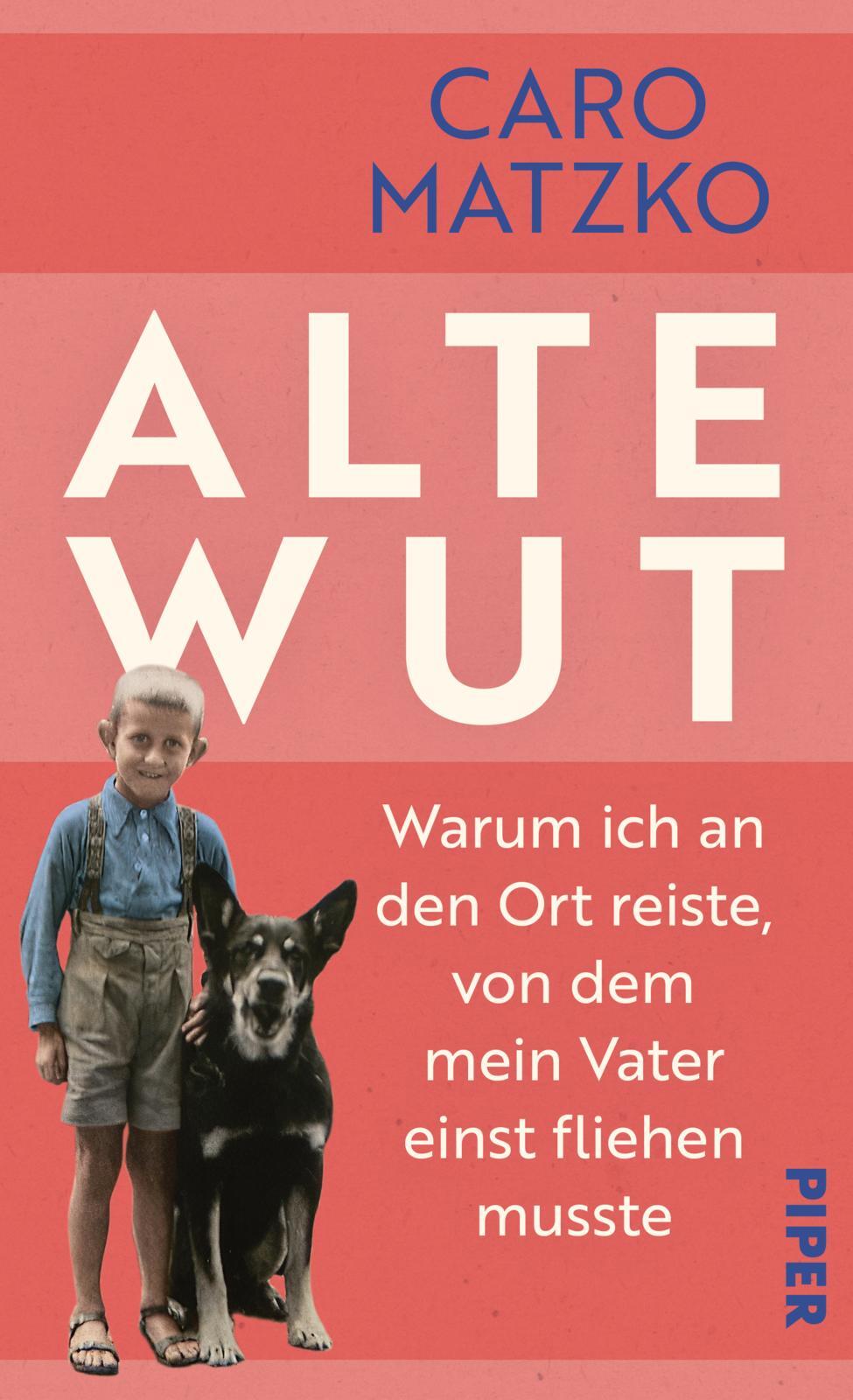

Caroline Optimismusmaschine – so nennt sie sich selbst in ihrem Buch "Alte Wut", das der Frage nachgeht, wie sich Krieg, Trauma, Schweigen und patriarchale Muster über Generationen weitervererben. Manchmal unbemerkt, manchmal mit voller Wucht.

Sie gewährt darin einen Einblick in "diese dunkle Seite, die wir alle haben": Autobiografisch erzählt sie von Magersucht, Depressionen, familiären Rissen – und Mutterboden in einem Hunde-Kotbeutel.

Wir treffen uns zu einem virtuellen Gespräch und trotz der Ernsthaftigkeit und Schwere der Themen, strahlt Caro Matzko Positivität und gute Laune aus. In ihrem Buch schreibt ebendiese Frau aber auch: "Was Generationen voneinander erben, ist nicht nur DNA, sondern auch Schmerz."

Frau Matzko, was hat Sie zuletzt so richtig wütend gemacht?

Caro Matzko: Ich war kürzlich auf einem Kongress, den ich moderiert habe, und es kam das Thema auf, dass wir als Gesellschaft destabilisiert werden. Da bin ich wütend geworden, weil ich mich so machtlos gefühlt habe. Was mich ebenfalls unglaublich wütend macht, ist, wenn wir Raubbau an unserem Planeten betreiben und mit Tieren und Natur schlecht umgehen. Diese Ignoranz und Arroganz, die wir Menschen haben, macht mich tatsächlich sehr wütend.

In Ihrem Buch schreiben Sie über alte Wut, also über Gefühle, die ihren Ursprung nicht in Ihnen selbst haben, sondern im Rahmen des transgenerationalen Traumas vererbt wurden. Wann haben Sie gemerkt: Das ist nicht meine Wut – die kommt von außen, von jemand anderem?

Diese Erkenntnis ereilte mich nach sehr, sehr vielen Jahren der Therapie, als ich mit einer Burn-out-Diagnose noch mal in Therapie gegangen bin mit Anfang 40. Ich war verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, ich komme hier nicht weiter. Meine Therapeutin hat mir dann zu einer EMDR-Therapie geraten.

Was ist ein transgenerationales Trauma?

- Transgenerationales Trauma (auch: intergenerationale Traumatisierung) bezeichnet die Weitergabe von psychischen Traumata über Generationen hinweg, ohne dass die nachfolgenden Generationen das ursprüngliche Trauma selbst erlebt haben.

- Beispiele für auslösende traumatische Ereignisse können sein: Kriegserfahrungen (zum Beispiel Holocaust, Weltkriege), Flucht, Vertreibung, Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Naturkatastrophen oder extreme Armut.

Die Weitergabe kann über verschiedene Wege erfolgen:

- Traumatisierte Eltern geben unbewusst ihre Ängste, Verhaltensmuster oder emotionale Abwesenheit weiter. Kinder "übernehmen" diese Spannungen, ohne deren Ursprung zu kennen.

- Unsichere Bindung durch emotional abwesende oder überforderte Bezugspersonen sowie die Übertragung von Angst, Schuld oder Scham durch ein bestimmtes Kommunikationsverhalten.

- Schweigen über traumatische Erfahrungen (Tabuisierung); Familiengeheimnisse oder nicht erzählte Geschichten

- Epigenetik: Biologische Veränderungen in der Genregulation durch Traumata können vererbt werden (zum Beispiel veränderte Stressreaktionen)

- Mögliche Symptome können vielfältig sein: Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Scham- und Schuldgefühle, Gefühl innerer Leere oder Orientierungslosigkeit, Überangepasstheit, Wiederholungsmuster destruktiven Verhaltens (zum Beispiel bei Partnerwahl), chronische Anspannung

Was passierte bei dieser Form der Therapie mit Ihnen?

Ich geriet in einen Zustand, der sich für mich wie Hypnose angefühlt hat – und das war etwas sehr Schönes. Ich bin in meinem Unterbewusstsein spazieren gegangen und habe immer wieder Situationen in meiner Vergangenheit durchlebt. Nach mehreren Sitzungen habe ich plötzlich meinen Vater gesehen. Da wurde mir klar, dass die Traurigkeit, die ich habe, und die Last, das Gefühl von Verlassenheit und sehr viel von diesem Schmerz, den ich empfunden habe, gar nichts mit mir zu tun hat – sondern dass ich das auf die Festplatte bekommen habe. Das war eine unglaubliche Erkenntnis, die mich wahnsinnig weitergebracht hat.

Was ist EMDR?

- EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing (dt. Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung) und ist eine psychotherapeutische Methode zur Behandlung von Traumafolgestörungen.

- Entwickelt wurde EMDR Ende der 1980er-Jahre von Dr. Francine Shapiro.

- Ziel ist es, traumatische Erinnerungen nachzuverarbeiten und damit die damit verbundenen Symptome zu lindern.

- Kerntechniken bestehen in der sogenannten bilateralen Stimulation, zum Beispiel durch geführte Augenbewegungen: Die Betroffenen folgen dabei mit den Augen den Fingern der Therapeutin bzw. des Therapeuten, die abwechselnd nach rechts und links bewegt werden.

- Diese bilaterale Stimulation aktiviert das Selbstheilungssystem des Gehirns, das dabei unterstützt wird, belastende Erlebnisse nicht nur sprachlich, sondern auch auf anderen Ebenen zu verarbeiten.

- EMDR ist von der WHO und in Deutschland vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie überprüft und anerkannt und wirkt oft schon nach wenigen Sitzungen spürbar.

Diese Sequenz aus einer der EMDR-Sitzungen beschreibt Caro Matzko in ihrem Buch: Matzko begegnet "dem kleinen Ekki mit den Segelohren", der sich am Grunde eines Sees an sie klammert und sie anfleht: "Verlass mich nicht!". Nach einer liebevollen Verabschiedung und Umarmung lässt sie ihren Vater los und taucht – befreit – an die Oberfläche.

Konnten Sie durch diese Therapie – ähnlich zur im Buch beschriebenen Szene – den Schmerz, das transgenerationale Trauma, gänzlich loslassen?

Den Rucksack trage ich für immer und das gehört einfach zu meiner Geschichte. Jetzt habe ich aber auch emotional verstoffwechselt: Das ist die Vergangenheit. Ich kann mir das alles immer wieder anschauen, wie eine Schneekugel: Die schüttele ich, aber es triggert mich nicht mehr so enorm, die Belastung ist rausgenommen.

In der Psychologie spricht man auch von radikaler Akzeptanz.

Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann an diesen Punkt komme, aber: Ich empfinde diese ganze Geschichte eher als was Schönes. Dass ich dieses Familienerbe und diese Familiengeschichte in mir habe – dadurch habe ich einen Teil von meinen Eltern immer bei mir. Jetzt habe ich das Gefühl: Ich kann nicht mehr verlassen sein. Das gibt mir eine wahnsinnige Ruhe. Mit Mitte 40 kann ich jetzt also sagen: "Cool, ich bin daheim mit mir."

Sie sind also gestärkt aus dieser Phase hervorgegangen?

Total. Ich hatte lange Zeit große Angst, die Büchse der Pandora zu öffnen – und dass ich mit dem Weinen dann nicht mehr aufhören kann und meinen Liebsten zur Last falle. Aber: Ich kann und darf das. Wie ein Regen, der abregnen muss, wenn die Wolke einfach zu dick und schwer wird. Und dann kann der Himmel auch wieder blau sein und die Sonne dazu lachen.

Bei sich selbst hinzuschauen – das muss man sich erstmal trauen, oder?

Absolut. Aber dazu zwei Dinge: Ich rate, die Büchse der Pandora nur mit professioneller Begleitung zu öffnen. Wenn jemand das Gefühl hat, dass sie oder er etwas mit sich trägt und immer einen Bogen darum macht – dann kann es sich lohnen, diese dunkle Seite, die wir alle haben, nicht wegzusperren, sondern anzunehmen und sich genau anzuschauen.

Und das Zweite?

Wir sollten uns nicht der Epigenetik ausgeliefert sehen, wir sind keine Marionetten unseres Erbes. Selbst wenn man eine genetische Disposition hat, heißt das nicht, dass man auch erkrankt. Da spielen verschiedene Umweltfaktoren eine große Rolle – und ob ich mich selbst "artgerecht" halte.

Was meinen Sie damit?

Ich weiß einfach, dass ich eine sehr depressive Tendenz habe, sprich: Ich achte darauf, dass ich gesund lebe, dass ich genügend Schlaf habe, genügend Sport treibe, dass ich auch genügend Freude und Entspannung habe und Quatsch mache. Das sind die Punkte, die ich extrem einhalte, weil ich sonst traurig werde.

Falls Traurigkeit oder Wut doch mal hochkommen – welche Strategien funktionieren für Sie im Alltag?

Jeder ist mal sauer, jeder mal traurig. Ich finde, wir haben eine sehr hohe Erwartung an den permanenten Glückszustand und kann mich auch mit dem Wort Zufriedenheit nicht richtig anfreunden. "Partly cloudy" [dt. teilweise bewölkt; Anm. d. Red.] ist mein Grundzustand. Ansonsten tue ich viel dafür, gut drauf zu sein: Ich habe ziemlich aufgeräumt in meinem Bekanntenkreis, umgebe mich wirklich nur mit Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die nähren mich, da kann ich ich selbst sein. Ich mache viele Dinge, die mir Freude bereiten, unter anderem viel draußen sein, im Grünen. Natur und Sonnenschein sind extrem wichtig und vor allen Dingen Bewegung.

Wenn Betroffene bereit sind, sich ihre Themen anzuschauen, aber der Teil der Familie – wie in Ihrem Fall Ihr Vater, der das Trauma an Sie weitergegeben hat – nicht mit an diesem Strang ziehen will: Ist ein Heilungsprozess dann überhaupt möglich?

Die ganze Aufarbeitung habe ich allein gemacht. Ich bin Botschafterin der Deutschen Gesellschaft für Essstörungen e.V. und wenn ich mich mit Patientinnen – sind ja meistens Mädchen – befasse, die Essstörungen haben, sagen die ganz oft, ihre Eltern hätten nichts dazugelernt. Meine Eltern waren zwar in Familientherapien dabei, aber der Punkt ist: Ich kann immer nur bei mir was verändern und nicht mein Gegenüber.

Sie haben eine Tochter. Haben Sie Sorge, ihr eine Art Trauma zu vererben?

Sie hat definitiv von mir eine genetische Disposition mitbekommen für Essstörungen. Das weiß ich, aber deswegen sitze ich jetzt nicht wie das Kaninchen vor der Schlange. Ich schaue auch bei ihr darauf, dass ich sie "artgerecht" halte. Damit meine ich, dass ich eine angemessene Balance finde zwischen Begleitung und Freiheit – und immer wieder viel gemeinsames Lachen.

Um Ihre eigenen Traumata aufzuarbeiten, sind Sie nach Osterode in Ostpreußen gereist – den Ort, von dem Ihr Vater im Zweiten Weltkrieg vor der Roten Armee fliehen musste, als er zehn Jahre alt war. Was haben Sie dort gesucht und was gefunden?

Eine ganz banale Erkenntnis, die aber für mich viel größer ist, als sie jetzt im ersten Moment klingen mag: Ich habe verstanden, dass alles, wovon mein Vater so, so oft gesprochen hat, real ist, dass es das wirklich gab – und noch gibt. Ich habe dort Puzzleteile gefunden, die ich rekonstruieren konnte, wie zum Beispiel die Badeanstalt, wo mein Vater Schwimmen gelernt hat, was für ihn ein ganz glücklicher Moment war.

Und Sie haben ihm Erde mitgebracht.

Mutterboden, quasi. Wenig romantisch eingesammelt in einem Hunde-Kotbeutel. (lacht) Ich wusste gar nicht, dass er das wollte, aber er freut sich wirklich jeden Tag drüber.

Seit dieser Reise verstehen Sie also besser, warum Ihr Vater so ist, wie er ist?

Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, kann meinem Vater sein Trauma allerdings nicht nehmen. Es tut mir leid, dass ich das nicht heilen kann. Aber ich kann das jetzt ruhen lassen.

"Trauma ist so ein großes Thema aufgrund der aktuellen scheußlichen kriegerischen Auseinandersetzungen, und viele Betroffene sind hier in unserem Land – man muss das Thema ernst nehmen."

Transgenerationales Trauma und dessen Folgen betreffen – auch infolge der vielen Kriege – sehr viele Menschen.

Wenn ich Leuten erzähle, worum es in "Alte Wut" geht, ist die Reaktion sehr häufig: Krass, meine Familie hat auch so einen Hintergrund. Ich hoffe, dass ich eine Anregung geben kann, dass man sich darüber austauscht und sich die eigene Familiengeschichte anschaut. Trauma ist so ein großes Thema aufgrund der aktuellen scheußlichen kriegerischen Auseinandersetzungen, und viele Betroffene sind hier in unserem Land – man muss das Thema ernst nehmen.

Liest man Ihr Buch, fällt auf: Der Kitt, der die Familie Matzko zusammenhält, ist Humor. Stimmt das?

Empfehlungen der Redaktion

Es gab natürlich auch in unserer Familie tiefe Zerwürfnisse und Monate der Isolation, aber Humor ist für mich einfach eine Wunderwaffe. Mein Vater hat einen unfassbaren Sinn für Humor und ist ein richtiger Provokateur. Ich entdecke viel von ihm in mir, dadurch fühle ich mich ihm noch verbundener. Und ich liebe Selbstironie: Es ist so wichtig, dass man weiß, dass man ein Idiot ist.

Über die Gesprächspartnerin

- Caro Matzko, Jahrgang 1978, ist einem breiten Publikum als Moderatorin von TV- und Radiosendungen wie "1zu1 der Talk", "radiowissen" und "IQ-Wissenschaft und Forschung" bekannt. Außerdem war sie von 2016 bis 2025 Partnerin von Hannes Ringlstetter in der Sendung "Ringlstetter" im BR Fernsehen. Die studierte Journalistin und Autorin lebt in München, ist verheiratet mit dem Musiker Rainer Schaller, ist Mutter und Patchwork-Stiefmutter. Ihr Buch "Alte Wut" erscheint am 2.10.2025 im Piper Verlag.

Verwendete Quellen

- wicker.de: Generational Trauma: Die vererbte Last

- emdria.de: Was ist EMDR?