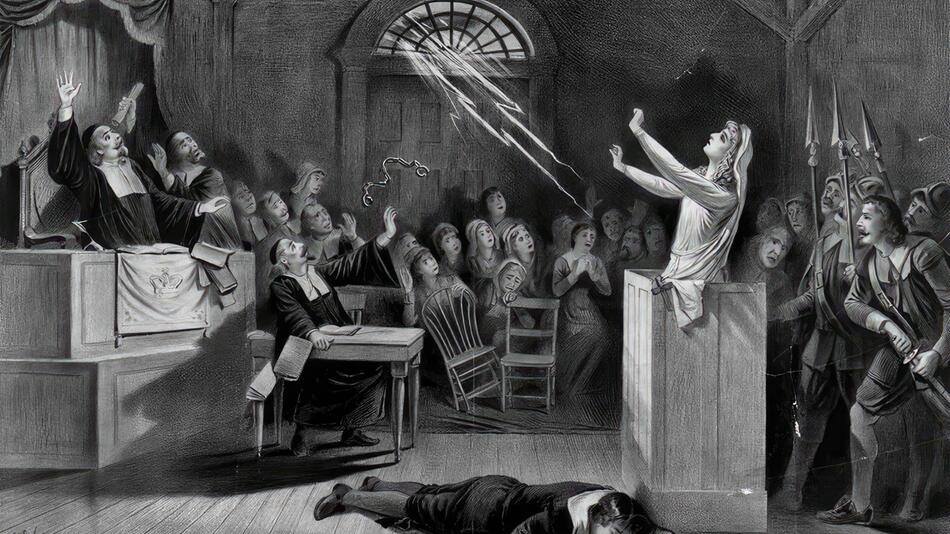

Am 10. August ist der internationale Tag gegen den Hexenwahn. Weltweit werden Menschen in 46 Ländern als vermeintliche Hexen und Hexer verfolgt. Wen es trifft, warum das Phänomen zugenommen hat und wie eine Ordensschwester ihnen hilft.

Mexiko und Südafrika, Thailand, Ghana, Bolivien, Tansania und Nigeria. Die Liste an Ländern, in denen Menschen als vermeintliche Hexen verfolgt werden, ist lang. Insgesamt zählt sie 46 Länder – mehr als noch vor wenigen Jahren.

Und: In den letzten sechs Jahrzehnten wurden inzwischen weltweit mehr Menschen als vermeintliche Hexen und Hexer getötet als in rund 350 Jahren europäischer Hexenjagden zusammen. Mindestens 55.000 Toten sollen rund 50.000 Todesopfer gegenüber stehen. Die Zahlen beruhen auf Schätzungen des Kölner Historikers Werner Tschacher.

Keine nachvollziehbare Logik bei Vorwürfen

Den typischen Fall – es gibt ihn kaum. Das weiß auch Schwester Lorena Jenal, die in Papua-Neuguinea verfolgten und gefolterten Menschen im Haus der Hoffnung Zuflucht und neue Perspektive bietet. Am Sonntag (10.), dem internationalen Tag gegen den Hexenwahn, wird jener Menschen gedacht.

"Es kann jeden treffen. Meist waren die Personen zur falschen Zeit am falschen Ort", sagt Jenal. Es sei keine nachvollziehbare Logik hinter dem Aberglauben. Wenn beispielsweise ein Unfall oder unerwarteter Todesfall passiere, könnten die anwesenden Personen schnell zum Sündenbock werden.

Sogenannte Schadenszauber als Argument für "Hexerei"

"Den betroffenen Frauen wird Schadenszauber vorgeworfen. Sie werden für Krankheiten und Missernten verantwortlich gemacht", sagt Jenal. Vielfach würden auch einfache Konflikte zugrunde liegen, etwa bei einem Streit um ein Grundstück. "Da wird der Vorwurf der Hexerei zu einem Totschlagargument", so Jenal.

Meist seien die Täter Männer, deren Hass und Gewalt sich gegen Frauen richtet. Doch es gibt Ausnahmen: Manchmal sind vermeintliche "Hexenkinder" in Gefahr, in seltenen Fällen sind Männer betroffen.

Frau nach Vorwürfen zu Tode gekommen

Jenal weiß von einem der Fälle aus dem Hoffnungshaus zu berichten: "Vor zwei Monaten erkrankte bei uns eine Schülerin plötzlich und kam ins Krankenhaus. Ihr konnte dort sofort geholfen werden – ihr Blinddarm musste einfach entfernt werden. Aber unterdessen hat man acht Frauen gefoltert, weil diese acht Frauen mit dem Mädchen zusammen gegessen hatten", sagt sie.

Es habe geheißen: Die Frauen haben etwas damit zu tun, sie haben die Schülerin vergiftet, sind Hexen. "Jetzt lebt die Schülerin und geht weiter zur Schule. Aber eine Frau, die gefoltert wurde, ist gestorben", sagt Jenal. Die andere Überlebende wird im Haus der Hoffnung betreut, jenem Zentrum, das mithilfe von "missio" in Aachen aufgebaut werden konnte. Die anderen sechs sind wieder in ihren Familien.

Warum das Phänomen zunimmt

Im Hoffnungshaus bekommen die Frauen medizinische Versorgung, Schutz und Therapie. "Wir gehen individuell auf die jeweilige Situation der Frauen ein. Unser Hauptanliegen ist es, der Umgebung und der Welt zu zeigen, dass es ganz normale Menschen sind und keine Hexe oder Zauberin, die schuld an irgendetwas ist", betont Jenal.

Dass das Phänomen in den letzten Jahren sogar zugenommen hat, erklärt sich Jenal so: "In den letzten Jahrhunderten hat sich gezeigt, dass sich Hexenwahn in Zeiten von Kriegen, Krisen und Krankheiten stark verbreitet. Die Menschen fühlen sich aktuell verunsichert, sind durch Klimawandel und Weltlage überfordert." Hexenwahn sei da für manche eine einfache Antwort, die Sicherheit gibt.

Betroffene schützen und wieder eingliedern

Bis das Phänomen langfristig verschwindet, dürfte es ein weiter Weg sein. "Dafür muss man immer wieder aufzeigen, dass es ganz normale Menschen sind und zur Gemeinschaft gehören", so Jenal.

Zuerst müsse man die Betroffenen schützen, dann gliedere man sie wieder ein. "Später gehen wir Schritt für Schritt mit ihnen in den Garten, auf Feste, gemeinsam auf den Markt, sie bekommen Kinder – wie bei anderen Menschen auch", sagt die Ordensschwester.

Bereits über 350 Frauen gerettet

Die Frauen, die gefoltert wurden, seien traumatisiert. Manche wurden mit verbundenen Augen mit glühenden Eisen verbrannt und dabei gefilmt. "Deshalb sind in unserem Team Ärzte und Therapeuten. Zwei Frauen, die vor sechs Jahren gefoltert wurden, sind jetzt unsere Mitarbeiterinnen und helfen anderen Opfern, sich von dem Trauma zu befreien", berichtet sie.

Erfolgserlebnisse gibt es dabei für Jenal zahlreich. Immer ist das Ziel, dass die Betroffenen ihre Einmaligkeit, ihre Würde und ihre Rechte frei leben können. Mehr als 350 Frauen haben Jenal und ihr Team in den vergangenen Jahren vor Folter und dem Tod gerettet.

Empfehlungen der Redaktion

"Wir konnten jetzt eine Frau zurück in die Schule schicken, die dort eine großartige Lehrerin ist. Eine Frau besucht nun die Universität, eine andere ist Krankenschwester geworden", erzählt sie.

Verwendete Quellen

- Interview mit Schwester Lorena Jenal

- Internetauftritt des katholischen Hilfswerks "missio": Kampf gegen den Hexenwahn