Wir Menschen glauben, dass wir die Welt so sehen, wie sie wirklich ist. Doch das ist ein Irrtum. Unsere evolutionäre Geschichte, Sinnesorgane, Hirnstrukturen und unser Gedächtnis erschaffen für uns eine Wirklichkeit, die nur in unserem Kopf existiert – und die in vielerlei Hinsicht geschönt, getrickst und manipuliert ist. Aber diese Illusion hilft uns, zu überleben.

Im Jahr 1923 erscheint eine Publikation des französischen Psychiaters Jean Marie Joseph Capgras, mit der er auf einen verblüffenden Fall aufmerksam macht: Eine verheiratete Frau hatte eines Tages ihrem Mann erklärt, er sei gar nicht ihr Gatte, sondern ein Doppelgänger. Etwas später stellte die Dame fest, dass auch mit anderen Menschen in ihrer Umgebung offenbar etwas nicht stimmte: Mehrere Mieter in ihrem Haus, der Hausmeister, sogar ihre Kinder, seien entführt und durch gleich aussehende, aber fremde Personen ersetzt worden.

Anhand dieser Symptome beschreibt der Psychiater erstmals das später nach ihm benannte Capgras-Syndrom, auch Doppelgänger-Syndrom genannt.

Die Frau, die Wasser als Eiszapfen sah

Zwei weitere seltsame Fälle beschreibt der US-amerikanische Neurowissenschaftler Vilayanur S. Ramachandran in seinem Buch "Die Frau, die Töne sehen konnte": Ein Mann konnte nach einem Schlaganfall plötzlich keine Gesichter mehr erkennen – weder das seiner Frau noch das eigene. Dabei war seine Sehfähigkeit als solche nicht eingeschränkt. "Ich weiß, dass ich es bin", sagte er beim Blick in den Spiegel: "Aber es sieht nicht aus wie ich."

Und eine Frau, die ebenfalls einen Schlaganfall erlitten hatte und eine weitgehend normale Sehfähigkeit besaß, vermochte keine Bewegungen mehr wahrzunehmen. Ein fahrendes Auto sah sie als Folge von Standbildern, das strömende Wasser, das sie in ein Glas goss, erschien ihr wie ein gefrorener Eiszapfen.

Hirnforscher können inzwischen erklären, wie solche seltsamen Phänomene zustande kommen. Beim Capgras-Syndrom etwa sind durch Erkrankung oder Unfälle Verbindungen zwischen Strukturen der Sehrinde, die für die Erkennung von Objekten notwendig sind, und der sogenannten Amygdala zerstört. Letztere Hirnstruktur ist für Emotionen zuständig, verbindet etwa angenehme oder unangenehme Gefühle mit einem Objekt.

Ist nun die Verbindung zum Sehzentrum unterbrochen, kann das Gehirn zwar ein Gesicht erkennen, dieses aber nicht mehr mit den vertrauten Emotionen verbinden. Die Folge ist, dass – etwa im Fall der von Capgras beschriebenen Frau – der Mann, dem sie gegenübersteht, zwar aussieht wie ihr Gatte, aber keinerlei Emotionen auslöst und ihr daher fremd erscheint. Weil das Gehirn diesen Widerspruch nicht ertragen kann, flüchtet es in die Erklärung, der Mann müsse ausgetauscht worden sein, es müsse sich um einen Doppelgänger handeln.

Die Fälle zeigen, wie fragil unser Bild von der Wirklichkeit ist, wie schnell und erschütternd sich das verändern kann, was wir für die Realität halten. Nur ein kleiner Defekt in den Strukturen unseres Gehirns und plötzlich ist die Welt für die Betroffenen eine komplett andere. Capgras-Syndrom und die Sehstörungen nach Schlaganfällen sind nur drei Beispiele von vielen, die belegen, dass die von uns wahrgenommene Welt nur in unserem Gehirn existiert und sich auf dramatische Weise verändern kann. Doch das geschieht keineswegs nur, wenn in unserem Kopf etwas nicht richtig funktioniert. Sondern auch in unserem völlig normalen Alltag.

Jeder Mensch hat ein Loch in seinem Gesichtsfeld – und bemerkt es nicht

So besitzt jeder Mensch in seinem Auge einen sogenannten "blinden Fleck". Das ist jene Stelle, an der der Sehnerv in den Augapfel eintritt. Dieser Nerv leitet Informationen, die von den lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut gesammelt werden, ans Gehirn weiter. Der Nerv selbst kann aber keine Lichtreize registrieren und deshalb müssten wir eigentlich dort, wo er in die Netzhaut mündet, ein Loch in unserem Sehfeld haben. Doch unser Gehirn gaukelt uns ein perfektes Gesichtsfeld vor.

Lesen Sie auch

Wir sind auch sicher, dass wir die Welt um uns herum komplett in Farbe sehen. Schauen wir uns am helllichten Tag um, scheint unser gesamtes Gesichtsfeld in vielen Farbtönen zu leuchten. Doch das ist ebenfalls eine Illusion. Denn wir besitzen verschiedene Typen von Lichtrezeptoren: Drei Sorten von sogenannten "Zapfen", die für die Farbwahrnehmung zuständig sind, und "Stäbchen", die nur hell und dunkel unterscheiden können, dafür aber empfindlicher sind. Die Zapfen konzentrieren sich am stärksten im "gelben Fleck" – genau gegenüber der Augenlinse in der Netzhaut. Dies ist der Ort des schärfsten Sehens. Während es hier keine Stäbchen gibt, nehmen diese Rezeptoren zu den Rändern her immer mehr zu.

Warum nachts alle Katzen grau sind

Außen fehlen dann die farbempfindlichen Zapfen. Daher müssten wir am Rand unseres Gesichtsfeldes eigentlich zunehmend Grautöne sehen – das aber "korrigiert" unser Gehirn und alles erscheint uns gleich farbig. Lediglich in der Dämmerung bemerken wir, dass die Farbwahrnehmung schwindet. Denn bei wenig Licht stellen die Farbrezeptoren ihren Dienst ein und die Stäbchen übernehmen komplett. Daher das alte Sprichwort: "Nachts sind alle Katzen grau."

Dass auch unsere Aufmerksamkeit höchst selektiv ist, belegt ein legendäres Experiment zweier US-Forschenden aus dem Jahr 1999. Ein Video, in dem drei hell gekleidete und drei dunkel gekleidete Personen sich Basketbälle zuspielen, wurde gezeigt und die Versuchspersonen angehalten zu zählen, wie viele Pässe auf die hell gekleidete Mannschaft entfielen. (Falls Sie das Experiment noch nicht kennen schauen Sie sich das Video über diesen Link an, bevor Sie weiterlesen.)

Was den Probanden nicht verraten wurde und sie ein im Grunde äußerst auffälliges Detail übersehen ließ: Irgendwann schlich sich ein als schwarzer Gorilla verkleideter Mensch durch das Bild, winkte den Zuschauern kurz zu und verschwand wieder. Doch rund die Hälfte der Versuchsteilnehmenden hatte den Gorilla nicht wahrgenommen. Das Gehirn war bei diesen Probanden mit dem Verfolgen der Basketballspieler so sehr beschäftigt, dass es die Gorillafigur einfach ausblendete.

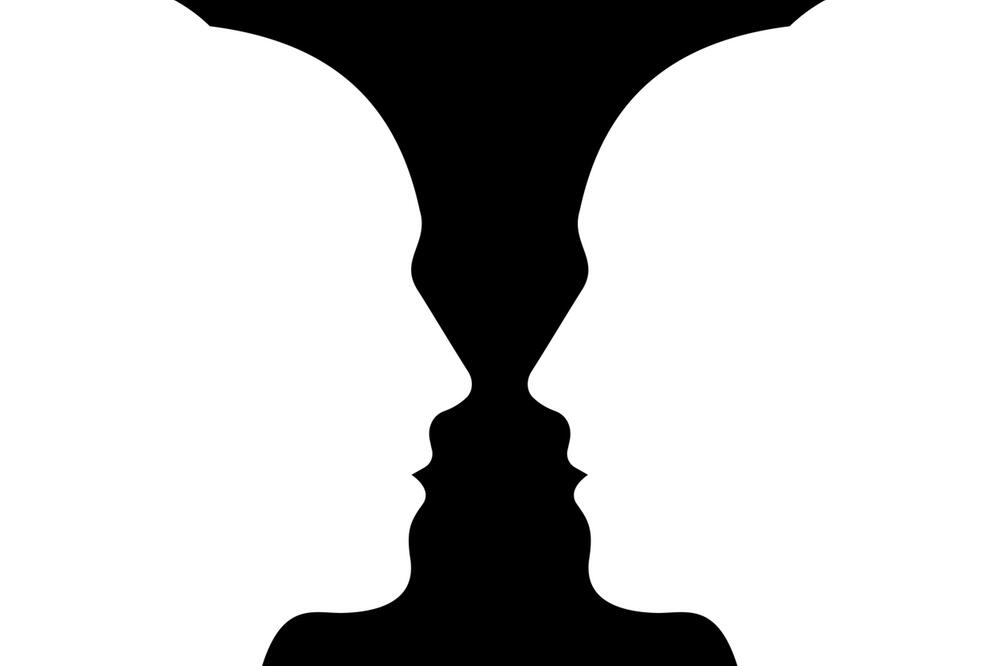

Es gibt jede Menge Belege dafür, wie unser Gehirn das Gesehene interpretiert und sich dadurch häufig in die Irre führen lässt – bekannt als "optische Täuschungen". Parallele Streifen auf einer Abbildung werden etwa als schräg empfunden, wenn auf ihnen schwarze und weiße jeweils verschobene Quadrate gezeigt werden. Oder eine Grafik lässt sich je nach Erwartung ganz unterschiedlich interpretieren: Mal als Vase oder als Silhouette zweier Gesichter, die sich anschauen (siehe Bild links).

Verblüffend dabei ist: Das Gehirn muss sich für eine der Sichtweisen entscheiden, kann niemals beides zugleich sehen. Es entwirft innere Modelle der Welt, gleicht sie mit den Sinnesreizen ab und wählt jene Interpretation, die zu passen scheint.

Wie groß ist der aufgehende Mond, verglichen mit dem hoch am Himmel stehenden?

Und wer hätte nicht schon über den auf- oder untergehenden Mond gestaunt, der riesengroß über dem Horizont zu schweben scheint. Doch auch das ist eine optische Täuschung. Denn egal, ob man den Mond mit einer Kamera aufnimmt oder seine Größe als Winkel bestimmt, es lässt sich kein Größenunterschied zwischen dem aufgehenden und dem hoch am Firmament stehenden Mond feststellen.

Die wahrscheinlichste Erklärung, weshalb sich unser Auge dabei in die Irre führen lässt: Wir neigen dazu, Dinge in der Ferne mit anderen zu vergleichen. Und da wirkt der Mond am Horizont neben den kleinen Silhouetten von weit entfernten Häusern, Bergen oder Bäumen gewaltig. Oben am Himmel hat das Auge jedoch keine Objekte zum Vergleich – und sieht ihn daher kleiner.

Warum aber ist das so, weshalb bildet unser Gehirn die Welt dort draußen nicht eins zu eins so ab, wie sie wirklich existiert? Die Antwort: Es wäre zum einen unmöglich, weil ein menschlicher Körper niemals über so viele Sinnesorgane und Gehirnkapazitäten verfügen könnte, um sämtliche Objekte und Vorgänge der physischen Welt zu erfassen. Zum zweiten aber wäre das aus Perspektive der Evolution auch gar nicht sinnvoll. Denn unser Organismus ist durch seine Jahrmillionen lange Geschichte darauf trainiert zu überleben. Und dafür ist entscheidend, sich auf jene Fakten aus der Wirklichkeit zu konzentrieren, die uns nützen.

Dass unser Gehirn uns täuscht, kann über Leben und Tod entscheiden

Zum Beispiel würde uns die Wahrnehmung des blinden Flecks als Loch in unserem Gesichtsfeld nur irritieren und somit füllt das Gehirn diese Lücken. Das Erkennen einer schemenhaften Silhouette kann über Tod oder Leben entscheiden, falls es sich dabei um einen im Blattwerk verborgenen Löwen handelt. Daher ergänzt unsere Wahrnehmung fehlende Informationen und interpretiert das Gesehene aufgrund von Erfahrungen. Und die Größe eines weit entfernten Tieres anhand eines danebenstehenden Baumes abzuschätzen, kann durchaus hilfreich sein. Im Fall des Mondes mag das zu einer Übertreibung führen, naht aber ein Raubtier, wird es lebenswichtig.

Ein Lebewesen, das die Gefahren schnell erkennt, optimal darin ist, Futter zu finden oder Partner für die Fortpflanzung zu gewinnen, wird überleben und Nachkommen in die Welt bringen. Eines, das sich darauf konzentrieren würde, alles zu sehen und zu erkennen, würde Ressourcen verschwenden und im Konkurrenzkampf untergehen. Und deshalb sind Tiere – und auch der Mensch – besonders gut darin, jene Dinge wahrzunehmen, die ihnen helfen zu überleben.

Adler sehen Bewegungen wie in Zeitlupe

Viele Tiere sind dem Menschen hinsichtlich ihrer Sinnesorgane deutlich überlegen oder verfügen sogar über Fähigkeiten, die uns komplett verschlossen sind. Bei Vögeln etwa ist der Sehsinn optimiert. Sie besitzen nicht nur drei Farbsinneszellen wie der Mensch, sondern vier, mit denen sie auch ultraviolette Strahlung registrieren können. Zudem verfügen sie über eine spezielle Konstruktion im Auge, mit der sie Bewegungen deutlicher erkennen können als wir.

Legendär ist das Sehvermögen der Greifvögel, etwa der Adler. Sie besitzen fünfmal mehr Sehzellen pro Fläche als Menschen und können kleine Beutetiere wie Mäuse noch aus zwei Kilometern Entfernung erspähen. Zudem können sie 150 Bilder pro Sekunde auflösen – dreimal mehr als Menschen – und Bewegungen daher quasi wie in Zeitlupe wahrnehmen.

Fische verfügen über das sogenannte Seitenliniensystem, mit dem sie feinste Strömungen und Druckwellen im Wasser registrieren. Damit können sie nicht nur ihre eigenen Bewegungen durch das Wasser verfolgen und Wasserströmungen wahrnehmen, sondern auch anhand von Druckwellen Beutetiere oder Feinde erkennen – ähnlich wie wir es mit unserem Gehör können.

Manche Schlangen spüren ihre Beute auf, indem sie deren Wärmestrahlung (Infrarotstrahlung) mit einem speziellen "Grubenorgan" erfassen. Und es gibt Tiere, die das Magnetfeld der Erde messen können oder die ihre Umwelt mithilfe elektrischer Felder erkunden.

All diese Informationsquellen über die "Welt da draußen" bleiben uns Menschen verschlossen. Und das ist bei Weitem noch nicht alles: Viele andere Arten von elektromagnetischer Strahlung werden offenbar weder vom Homo sapiens noch von Tieren verarbeitet: die langen Radiowellen etwa, Radar- und Mikrowellen oder sehr kurzwellige Strahlungen wie Röntgen- oder Gammastrahlung.

Sie wahrzunehmen ist für das Überleben offenbar nicht notwendig. Dass es diese Informationsquellen überhaupt gibt, wissen wir nur dank unserer technischen Erfindungsgabe, mit der wir Geräte konstruieren konnten, die sie sichtbar und oft auch nutzbar machen. Allein das Handy ist aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken – doch all die Informationsflüsse, die bei seiner Nutzung um uns herum durch die Luft schwirren, kann unser biologischer Körper nicht wahrnehmen.

Menschen sind Meister darin, Gesichter zu erkennen – aber nicht alle

Informationen aus der Außenwelt aufzufangen, ist aber nur das eine. Unser Gehirn muss sie verarbeiten, aufbereiten und für uns nutzbar machen, um daraus ein Bild der Wirklichkeit – unserer Wirklichkeit – zu entwerfen. Für Menschen ist es zum Beispiel extrem wichtig, Gesichter zu erkennen. Denn wir sind hochsoziale Wesen, haben vermutlich unseren enormen evolutionären Erfolg vor allem unserer Kooperationsfähigkeit zu verdanken. Rund 5.000 Gesichter – so ergaben Schätzungen aufgrund einer Studie von britischen Psychologen – soll sich ein Mensch merken können. Das ist eine enorme Menge.

Doch erstaunlicherweise sind rund zwei Prozent der Menschen überhaupt nicht in der Lage, individuelle Gesichter zu erkennen. Die allermeisten von ihnen haben keine Erkrankungen – anders als der anfangs erwähnte Schlaganfall-Patient. Das Phänomen wird Gesichtsblindheit genannt und nicht als Krankheit, sondern als Wahrnehmungsstörung eingestuft.

In den meisten Fällen hat sie wohl genetische Ursachen. Ist die Gesichtsblindheit von Geburt an vorhanden, fällt sie den Betroffenen oft gar nicht auf. Sie können sich individuelle Personen an anderen Eigenheiten – etwa der Stimme, der Gangart, der Hände oder der Kleidung – merken. Doch gelten gesichtsblinde Menschen häufig als schüchtern, introvertiert, unsozial oder eigenartig, da ihnen der soziale Kontakt doch schwerer fällt. Letztlich bedeutet das: Sie sehen die Welt ganz anders als die überwiegende Mehrheit.

Wie man Versuchspersonen dazu bringen kann, eine Hand aus Gummi für die eigene zu halten

Die Erfahrung einer Wirklichkeit wird allerdings nicht nur davon geprägt, was uns unsere Sinnesorgane über die Außenwelt mitteilen. Dazu gehört ebenfalls die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und auch hier ist nicht alles so eindeutig, wie man vielleicht erwarten sollte. Wie leicht sich unser Körperbild in die Irre führen lässt, zeigt die sogenannte Gummihand-Illusion, von der zwei US-Forschende im Jahr 1998 erstmals berichteten.

Versuchspersonen saßen an einem Tisch und legten ihren linken Arm darauf, der jedoch von einem Sichtschutz verdeckt war. Daneben lag – sichtbar für die Teilnehmenden – eine Handattrappe aus Gummi. Diese wurde vom Experimentator nun mit einem Pinsel gestreichelt, gleichzeitig aber ebenfalls die verdeckte echte Hand. Die Versuchsperson spürte also die Berührung und sah sie exakt synchron an der Gummihand. Schon nach kurzer Zeit stellte sich bei allen Teilnehmenden das Gefühl ein, die Gummihand sei Teil des eigenen Körpers.

Verblüffend ist auch ein Experiment, das von einem Team um den deutschen Philosophen Thomas Metzinger und den deutsch-schweizerischen Hirnforscher Olaf Blanke vorgenommen wurde. Ein Proband stand in einem Raum und hatte eine Virtual-Reality-Brille auf. Darin sah er sich selbst als virtuelle Kopie von hinten, aber etwa zwei Meter vor sich stehend. Nun wurde die digitale Figur mit einem virtuellen Stock rhythmisch im Rücken berührt – und die Versuchsperson synchron dazu mit einem echten Stock ebenfalls von hinten. Zumindest ein Teil der Probanden hatte daraufhin das Empfinden, aus dem eigenen Körper herausgetreten zu sein und in der digitalen Figur zu stecken.

Freude, Wut oder Schmerz kennt die physikalische Welt nicht

Ebenfalls zur Wirklichkeit eines Menschen gehören Phänomene, die in der äußeren Welt überhaupt nicht zu finden sind: Emotionen, Gefühle, Empfindungen. Schmerz etwa lässt sich in der physikalischen Welt nicht nachweisen. Und doch existiert er und ist ein ganz elementarer Bestandteil des menschlichen Erlebens.

Das gilt ebenso für Gefühle wie Freude, Angst oder Wut. Von Forschenden werden sie den sogenannten Qualia zugerechnet. Das sind subjektive, bewusste Erfahrungen, die sich nicht wissenschaftlich objektiv beschreiben lassen. Niemand weiß, ob ein anderer Mensch die Farbe Rot genauso sieht wie man selbst; ob er bei Schmerzen dasselbe empfindet, ob er Schönheit gleich erlebt. Wie diese Qualia entstehen, wie aus neuronalen Netzwerken Gefühle und Bedeutung erwachsen, ist noch immer ein großes ungelöstes Rätsel.

Um uns ein Bild von der Wirklichkeit zu machen, benötigen wir zudem ein Gedächtnis. Ohne Speicherung einer Landkarte im Kopf könnten wir uns nicht zurechtfinden. Ohne all das, was wir im Verlauf des Lebens gelernt haben, könnten wir nichts einordnen und nichts deuten. Ohne uns an ein bestimmtes Gesicht zu erinnern und Informationen zu dieser Person abgespeichert zu haben, könnten wir nicht kommunizieren. Aber auch die Erinnerung kann uns täuschen.

Denn nicht alles, was wir erinnern, muss sich auch so zugetragen haben. Bekannt ist, dass Zeugenaussagen nicht immer zuverlässig sind; manchmal falsch, unvollständig oder von anderen beeinflusst. Einem Team von Forschenden um die Medienpsychologin Aileen Oeberst von der Fernuniversität Hagen gelang es in einem Experiment, Probanden gezielt falsche Erinnerungen "unterzujubeln", indem sie ihnen durch wiederholtes Nachfragen unechte Kindheitserinnerungen suggerierten. Im zweiten Teil der Studie wiesen sie dann nach, dass sich die falschen Erinnerungen oft (aber nicht immer) wieder korrigieren ließen – indem sie die Probanden sensibilisierten und sie aufforderten, ihre vermeintlichen Erlebnisse nochmals zu überprüfen. Veröffentlicht wurde die Studie in der Zeitschrift PNAS.

Der Mann, der jeden Tag dasselbe erlebt

Sein ganzes Leben lang sammelt ein Mensch Erinnerungen, speichert sie in der richtigen Reihenfolge und formt so sein "Selbst", seine Persönlichkeit. Welche dramatischen Konsequenzen es hat, wenn das nicht mehr funktioniert, zeigt der Fall des britischen Musikwissenschaftlers Clive Wearing.

Eine Virusinfektion griff sein Gehirn massiv an, zerstörte sein Kurzzeitgedächtnis und den größten Teil seiner Erinnerungen. Binnen Sekunden oder Minuten hat er alles gerade Erlebte vergessen und kommt sich vor, als sei er aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht. Neue Personen vermag er nicht mehr kennenzulernen, sie bleiben ihm fremd. Seine eigene Frau ist ihm zwar vertraut, aber sobald sie gegangen ist, hat er ihren Besuch vergessen. Er ist ein Mann ohne Vergangenheit und Zukunft – gefangen in der Gegenwart.

Letztlich setzt unser Gehirn ein Bild der Welt aus einer riesigen Fülle von Informationen zusammen: den von außen kommenden Sinneseindrücken, dem Körpergefühl, den im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungen und den Emotionen. Es baut ein inneres Modell der Welt, das es ständig anpasst und das Vorhersagen über die Zukunft erlaubt, die ihm helfen zu überleben. Weil diese Modelle subjektiv sind, kann die wahrgenommene Welt des einen durchaus von der eines anderen abweichen.

Ist selbst die physikalische Realität nicht eindeutig, sondern vom Beobachter abhängig?

Da bleibt die Frage: Existiert wenigstens "dort draußen" eine objektive, von uns Individuen unabhängige physikalische Welt? Auch da sind sich die Fachleute inzwischen nicht mehr sicher. Denn die Phänomene der Quantenphysik sind bizarr und haben sogar auf die makroskopische Welt Einfluss. Möglicherweise gibt es mehrere physikalische Realitäten.

Eine Illusion ist es auf jeden Fall, dass wir Menschen die Wirklichkeit objektiv wahrnehmen. Doch diese Täuschung ist für unser Überleben notwendig und sie hat ja durchaus ihre vorteilhaften Seiten. Denn die elementaren menschlichen Erlebnisse – Gefühle von Freude, Ekstase und Liebe etwa, die Erinnerungen an schöne Ereignisse im eigenen Leben, aber auch die Erfahrung von Leid oder Trauer –, all das gibt es dort draußen in der physikalischen Welt nicht. Es sind Phänomene, die ausschließlich in unserem Gehirn existieren. Und die uns letztlich zu dem machen, was wir sind: bewusste, fühlende Wesen.

Empfehlungen der Redaktion

Lesen Sie auch: Es gibt ein Lebenslicht - und das erlischt, wenn wir sterben

Über RiffReporter

- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.

- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Verwendete Quellen

- youtube.com: selective attention test

- royalsocietypublishing.org: How many faces do people know?

- pnas.org: Rich false memories of autobiographical events can be reversed

© RiffReporter