Die Spanische Inquisition gilt als Symbol für religiösen Fanatismus und staatliche Grausamkeit. Vom 15. bis ins 17. Jahrhundert wird sie für die Verfolgung von Ketzern, Muslimen und angeblichen Hexen verantwortlich gemacht. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass diese Darstellung nicht frei von Übertreibungen und politischer Instrumentalisierung ist. Eine politische Agenda prägte das Bild Spaniens als heimtückisches und grausames Königreich – eine dunkle Legende, die über Jahrhunderte Bestand hatte.

Am 2. Januar 1492 übergab Muhammad XII., der letzte muslimische Herrscher auf der iberischen Halbinsel, die Stadt Granada und die Festung Alhambra an die spanischen Monarchen Ferdinand V. und Isabella I. Mit diesem Ereignis endete eine fast 800-jährige muslimische Herrschaft in Teilen Spaniens. Im gleichen Jahr gelang dem für Spanien segelnden Kolumbus die Überfahrt nach Amerika.

Die Katholischen Könige, nun Herrscher eines vereinigten Reiches, standen vor einer gemischten Bevölkerung aus Christen, Juden und Muslimen. Ihr Ziel: eine einheitliche katholische Gesellschaft. Die Inquisition, eine kirchliche Institution zur Verfolgung von Häretikern, wurde zu ihrem Werkzeug – mit Gewalt und Zwangskonversionen.

Verfolgung von Conversos und Moriscos

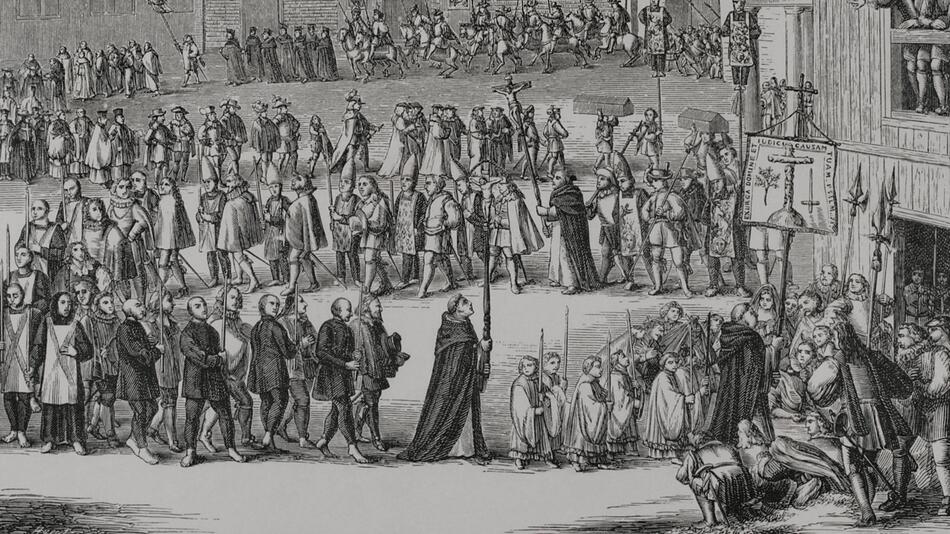

Der Dominikanermönch Tomás de Torquemada, der erste Großinquisitor, koordinierte ab 1480 die Aktivitäten der Inquisition, die in Sevilla begannen. Zunächst richtete sich die Verfolgung vor allem gegen die Conversos. Dabei handelte es sich um zwangsgetaufte Juden, denen man unterstellte, heimlich ihren alten Glauben zu praktizieren. Auch gegen die Moriscos, zwangsgetaufte Muslime, bestand dieser Verdacht. Die Verfolgungen führten zu Aufständen, die wiederum neue Repressionen nach sich zogen.

Historiker schätzen, dass zwischen 1480 und 1530 etwa 2.000 Menschen von der Inquisition hingerichtet wurden. Obwohl diese Zahl zunächst grausam erscheint, relativiert sie sich im historischen Vergleich. Seit der Wiedereinsetzung der Todesstrafe in den USA im Jahr 1977 wurden dort ähnlich viele Menschen hingerichtet wie von der Spanischen Inquisition in einem vergleichbaren Zeitraum vor einem halben Jahrtausend.

Grausam, aber kein Völkermord

Die Mehrheit der Verfahren der Spanischen Inquisition endete nicht mit Hinrichtungen. Es wurden stattdessen Bußstrafen, Gefängnisstrafen oder öffentliche Demütigungen verhängt. Die Inquisition folgte oft einer pragmatischen Logik: Je mehr Hinrichtungen, desto größer das soziale Chaos. Nach 1530 ließ die Zahl der Todesurteile deutlich nach.

Besonders auffällig war die Zurückhaltung der Inquisition bei Hexenprozessen. Während in Deutschland im gleichen Zeitraum schätzungsweise 40.000 sogenannte Hexen verbrannt wurden, waren es in Spanien lediglich etwa 500. Alleine in der Stadt Bamberg wurden doppelt so viele Menschen aufgrund von Hexerei hingerichtet als im gesamten spanischen Herrschaftsgebiet.

Der Grund für diese Zurückhaltung war die skeptische Haltung der Spanischen Inquisitoren: Sie betrachteten Hexerei als Aberglauben und stuften Zwangsgeständnisse unter Folter als unzuverlässig ein.

Kolonialismus: Ein umstrittenes Kapitel

Ein weiterer zentraler Vorwurf gegen Spanien betrifft die Gräueltaten während der Kolonialisierung Amerikas. Es ist unbestreitbar, dass die spanische Eroberung mit Gewalt, Versklavung und Zwangschristianisierung einherging. Doch Spanien war keine Ausnahme. Andere Kolonialmächte wie England, Frankreich oder Portugal begingen vergleichbare Verbrechen, oft in noch größerem Ausmaß.

Darüber hinaus nutzten die Spanier oft bestehende Machtstrukturen und Konflikte zwischen indigenen Gruppen. Zum Beispiel verbündeten sich viele indigene Stämme mit den Spaniern, um die Gewaltherrschaft des Aztekenreiches zu beenden. Die komplexen Realitäten dieser Zeit werden heute kaum beachtet.

Wer von der Schwarzen Legende profitiert

Die Darstellung Spaniens als brutale und rückständige Macht wurde vor allem von politischen Rivalen wie England, den Niederlanden und Frankreich aktiv gefördert. Im 16. und 17. Jahrhundert waren diese Länder im Wettstreit mit Spanien um die Vorherrschaft in Europa und überseeische Kolonien. Spanien war damals der größte politische Akteur Europas – ein Imperium, in dem die Sonne nie unterging.

Die Verbreitung dieser "Leyenda Negra", also der Schwarzen Legende, diente dazu, Spanien moralisch zu delegitimieren und seinen Einfluss zu schwächen.

Der Buchdruck: Ein entscheidender Faktor

Eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung der "Leyenda Negra" spielte der Buchdruck. Protestantische Fürsten nutzten dieses neue Medium gezielt, um anti-spanische und antikatholische Propaganda zu verbreiten.

Werke wie "Ein Kurzer Bericht über die Zerstörung der Indischen Inseln" von Bartolomé de las Casas, die Spaniens Kolonialpolitik anprangerten, wurden übersetzt und mit zusätzlichen Übertreibungen versehen. Bilder und Schmähschriften über angebliche Gräueltaten Spaniens verstärkten den Eindruck eines besonders grausamen Regimes.

Lesen Sie auch

Die Mythen der "Leyenda Negra" – von der Grausamkeit der Inquisition bis zur Brutalität des Kolonialismus – sind bis heute bemerkenswert langlebig. Es ist unbestritten, dass Spanien Verbrechen begangen hat. Das Ausmaß dieser Taten wurde in der historischen Darstellung allerdings oft übertrieben. Diese Übertreibungen hatten weniger mit den Realitäten der spanischen Herrschaft zu tun als vielmehr mit der politischen Agenda der damaligen Rivalen.

Die "Leyenda Negra" zeigt, wie Propaganda die Wahrnehmung eines Landes über Jahrhunderte hinweg prägen kann. Trotz der inzwischen differenzierteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung bleibt der Mythos ein prägendes Beispiel für die Macht von Medien und politischer Kommunikation.

Verwendete Quellen

- Vorlesung auf YouTube: The Spanish Inquisition: Spain's "Black Legend"

- ieg-ego.eu: Die "Leyenda negra" und die Zirkulation antikatholisch-antispanischer Vorurteile

- Süddeutsche Zeitung: Schwarze Legenden

- habsburger.net: Karl V.: Das Reich, in dem die Sonne nie unterging