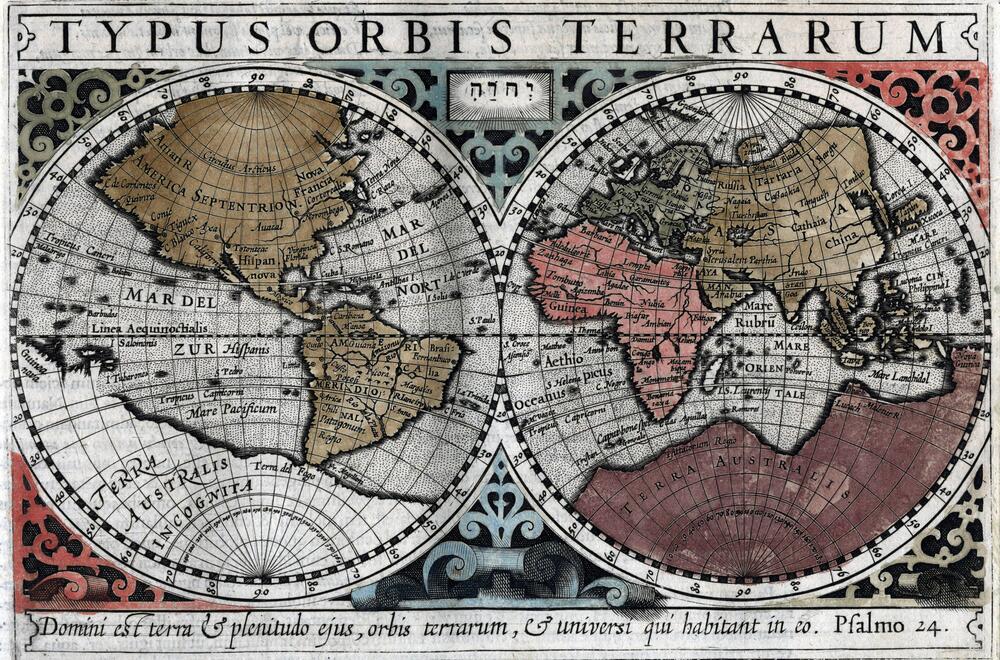

Es war ein Mythos, der sich von der Antike bis in die Neuzeit hielt: Ganz im Süden der Erde müsse ein gewaltiger Kontinent liegen, der nur darauf warte, entdeckt zu werden. Sein Name: Terra Australis Incognita, auf Deutsch "das unbekannte Land im Süden". Vor genau 250 Jahren konnte der Entdecker James Cook diese Theorie widerlegen. Doch warum hatte sie sich so lange gehalten?

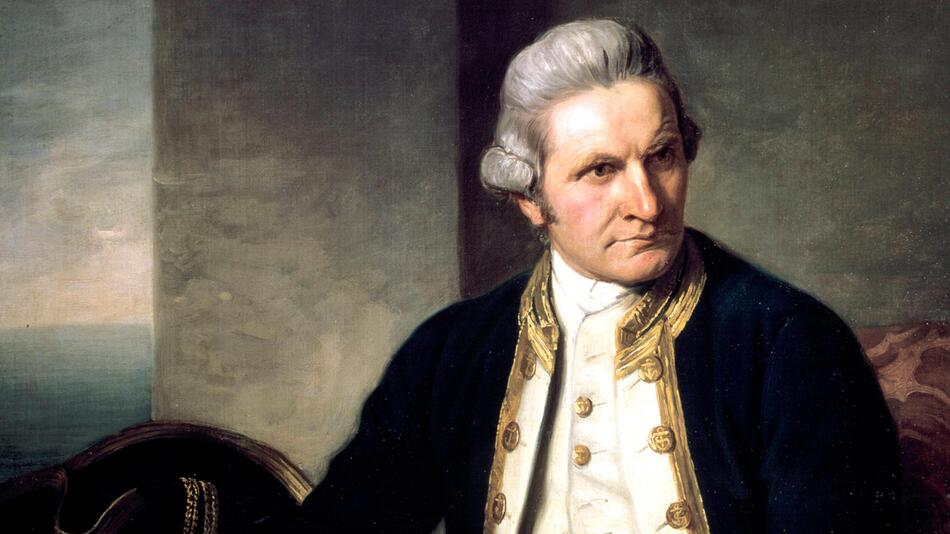

James Cook war einer der bekanntesten Seefahrer der Geschichte. Auf seinen drei bekannten Südseereisen stand er im Dienst der britischen Krone. Eines seiner Ziele war es, den geheimnisvollen Kontinent im Süden aufzuspüren, der seit der Antike auf Weltkarten verzeichnet war. Also stach er 1768 in See, umrundete Kap Hoorn in Südamerika und überquerte den Pazifik auf der Suche nach dem letzten unentdeckten Kontinent.

Auf dieser Reise entdeckte er zahlreiche Inseln, erreichte als zweiter Europäer nach dem Niederländer Abel Tasman im Jahr 1642 Neuseeland und betrat 1770 Australien. Als erster Europäer auf dem australischen Kontinent gilt Willem Jansz – ebenfalls ein Niederländer –, der den Norden des Kontinents bereits 1606 betreten hatte. Cook erreichte Australien jedoch erstmals aus südlicher Richtung und segelte die gesamte Ostküste entlang.

Die Aborigines – ein Sammelbegriff für verschiedene Ethnien – besiedelten Australien im Übrigen bereits vor 40.000 bis 60.000 Jahren.

Die Theorie der südlichen Landmasse

Obwohl Australien eine gewaltige bekannte und dokumentierte Landfläche im Süden darstellte, blieb das Rätsel um die Terra Australis für die Royal Society in London dennoch ungelöst: Das Empire erhoffte sich eine noch viele größere Landmasse, einen Superkontinent, der für neue Ressourcen und Handelsbeziehungen oder Kolonien erschlossen werden sollte. James Cook, erst kürzlich von seiner ersten Reise heimgekehrt und zum Commander befördert, brach sofort wieder auf, um den Mythos endgültig zu widerlegen.

Die Legende von der Terra Australis ging auf den Kartografen Ptolemäus (ca. 100 bis 175 n. Chr.) zurück und stützte sich auf zwei Annahmen:

- Die "Theorie der Antipoden" besagte, dass die Landmassen der Nordhalbkugel durch einen zweiten Kontinent im Süden ausbalanciert werden müssten. Eine Landfläche, die also ähnlich gigantisch war wie Eurasien.

- Hinzu kam die Isthmus‑Theorie. Ein Isthmus bezeichnet die schmalste Stelle einer Landbrücke. Nach dieser Vorstellung gab es weit mehr Land als Wasser auf der Erde, sodass der Indische Ozean von einem Land umgeben sein müsse, das Afrika und Asien im Süden verbindet. Dieses Land wurde fortan auf gängigen Weltkarten eingezeichnet und blieb bis ins Mittelalter erhalten.

Eine verzerrte Wahrnehmung

Mit der Übertragung zweidimensionaler Karten auf Globen und Sphären während Renaissance und Früher Neuzeit wurden die Dimensionen verzerrt: Je weiter eine Fläche vom Äquator entfernt liegt, desto größer erscheint sie. So wuchs die Terra Australis auf Seekarten zu gigantischer Größe an.

Diese verzerrte Wahrnehmung besteht im Grunde bis heute durch die sogenannte Mercator‑Projektion, wie sie etwa Google Maps nutzt. Russland oder Kanada wirken dort beispielsweise deutlich größer, als sie tatsächlich sind.

Was ist die Mercator-Projektion?

- Die in der Kartografie verwendete Mercator-Projektion ist eine winkeltreue Zylinderprojektion der Erdoberfläche, bei der unvermeidbare Verzerrungen in Richtung der Zylinderachse auftreten.

Vom Riesenland zur Auflösung

Auch nach Cooks erster Reise war der Mythos der Terra Australis nicht widerlegt. Daher entsandten ihn die Royal Navy und die Royal Society erneut, um den endgültigen Beweis zu erbringen. 1772 brach er auf – diesmal um Afrika herum, über das Kap der Guten Hoffnung in Richtung Süden.

Sein Schiff Resolution war das erste, das den Südpolarkreis überschritt und bis 71 Grad südlicher Breite vordrang. Anschließend steuerte er ostwärts durch den südlichen Indischen Ozean in Richtung Australien.

Am 30. April 1773 erreichte er erneut Neuseeland, diesmal von Westen kommend. Damit hatte er die Isthmus‑Theorie widerlegt und schließlich auch die Existenz der Terra Australis Incognita: Es gab weder einen Superkontinent noch eine Landbrücke, die den Weg versperrte.

Cook nahm Kurs über Kap Hoorn zurück nach England und drang auf dieser Route mehrmals weit nach Süden vor, um sich seiner Sache ganz sicher zu sein. Er entdeckte dabei Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln. Im Februar 1775 vermutete er, dass es zumindest einen südlichen Polarkontinent gebe – er meinte damit aber die Antarktis.

Am 30. Juli 1775 kehrte er nach England zurück und hatte endgültig den Mythos der Terra Australis widerlegt. Er wurde damit zur nationalen Berühmtheit.

James Cooks dritte und letzte Reise

Kurz nach seiner Rückkehr begab sich James Cook auf seine dritte und letzte Reise. Diesmal wollte er die Nordwestpassage finden – eine nördliche Route, die den Pazifik mit dem Atlantik verbinden sollte.

Empfehlungen der Redaktion

Er umrundete erneut Afrika, durchquerte den Indischen Ozean und segelte nordwärts durch den Pazifik. Dabei entdeckte er das den Europäern unbekannte Archipel Hawaii, bevor er die nordamerikanische Pazifikküste erreichte. Als er und seine Mannschaft durch die Beringstraße zwischen Russland und Alaska fuhren, drohten sie im Packeis eingeschlossen zu werden und segelten zurück nach Hawaii. In der Kealakekua Bay kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Briten und den Einheimischen. James Cook fand bei diesen Kämpfen am 14. Februar 1779 den Tod.

Cooks Erkenntnisse inspirierten auch nach seinem Tod zahlreiche weitere Expeditionen, noch weiter nach Süden vorzustoßen. Die erste Sichtung des antarktischen Kontinents gelang schließlich 1820 einer russischen Expedition unter der Leitung von Fabian Gottlieb von Bellingshausen und Michail Lazarew. Aber erst 1853 betrat der US‑Amerikaner Mercator Cooper als erster Mensch das antarktische Festland.

Verwendete Quellen

- Kenneth Morgan: Navigating by the Southern Cross. A History of the European Discovery and Exploration of Australia

- William Frame, Laura Walker: James Cook. The Voyages

- Standford University: The Invention of Terra Australis Incognita

- scinexx.de: Von Peru aus nach Terra Australis

- radiofrance.fr: De la Terra Australis à la Terre Adélie, explorer l'Antarctique