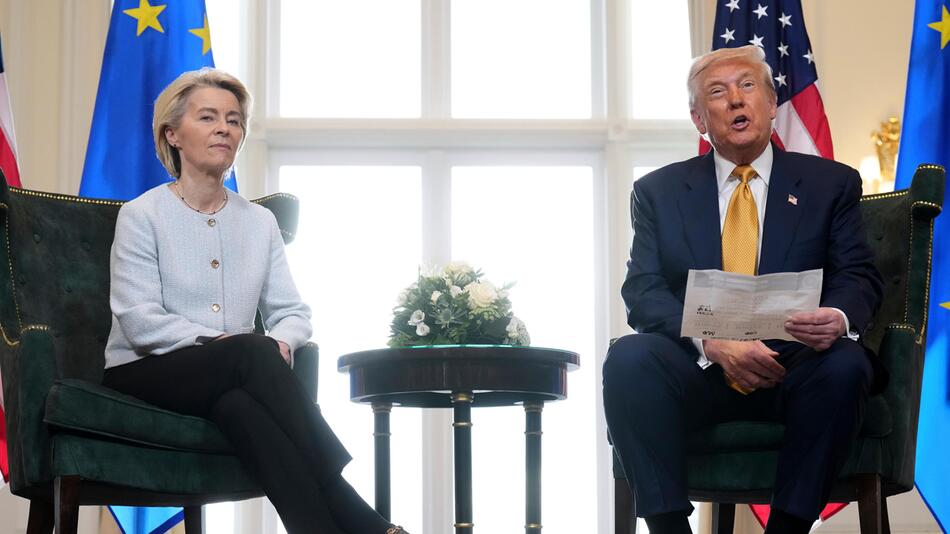

Über Monate wurde hinter den Kulissen verhandelt. Nun haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump auf ein gemeinsames Abkommen zu Handelszöllen geeinigt. Oder wie Donald Trump es ausdrückt: Den "größten aller Deals" unter Dach und Fach gebracht.. Die Frage steht im Raum, wer davon profitiert.

"Mit der Einigung ist es gelungen, einen Handelskonflikt abzuwenden, der die exportorientierte deutsche Wirtschaft hart getroffen hätte", erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz am Sonntag. Dies gelte besonders für die Automobilwirtschaft, bei der die gegenwärtigen Zölle von 27,5 Prozent auf 15 Prozent fast halbiert würden.

Auch die EU-Kommissionspräsidentin

US-Präsident Donald Trump sprach in bekannt markigen Worten vom "größten aller Deals", den er mit der EU-Spitze beim Treffen in Schottland vereinbart hatte. Die Frage ist: Wer profitiert von diesem Deal?

Statt 30 nun noch 15 Prozent Zölle

Obwohl die EU sich lange geweigert hatte, sich auf die Handelspolitik der US-Regierung einzulassen, ist es nun zu einem Deal gekommen, der Zölle auf EU-Waren vorsieht. Statt der angedrohten 30 Prozent auf viele Güter werden nun 15 Prozent Zölle auf die meisten Waren, inklusive PKWs, aufgeschlagen. Die Verhandler aus Europa sehen das als Erfolg.

Die US-Regierung hatte gedroht, 30 Prozent pauschal auf EU-Waren zu verhängen, sollte bis zum 1. August keine Einigung zustande kommen. Auf Stahl und Aluminium aus Europa sollen nun nach wie vor 50 Prozent Zölle beim Import in die USA auferlegt werden. Die EU möchte hier aber noch einmal nachverhandeln.

Zusätzlich habe die EU, US-Präsident

EU könnte durch Deal unabhängiger werden

Für die EU kann dieser Teil der Vereinbarung auch Vorteile bieten: "Wir werden russisches Gas und Öl durch umfangreiche Käufe von US-Flüssigerdgas, Öl und Kernbrennstoffen ersetzen", erklärte Ursula von der Leyen hierzu. Durch das Abkommen könnte die EU unabhängiger von Russland bei der eigenen Energieversorgung werden.

Die EU kann außerdem für sich verbuchen, für bestimmte Produkte Ausnahmen herausgehandelt zu haben. So werden auf bestimmte Luftfahrtkomponenten, Chemikalien, Generika, Halbleiterausrüstung, Agrarprodukte und einige kritische Rohstoffe keine Zölle erhoben.

Wer profitiert von "Trumps Deal"?

Europaweit sorgt das Abkommen für große Aufmerksamkeit, in Deutschland vor allem für kritische Kommentare. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) nannte die Einigung ein "fatales Signal", weil die EU schmerzhafte Zölle in Kauf nehme.

So Wolfgang Niedermark vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): "Denn auch ein Zollsatz von 15 Prozent wird immense negative Auswirkungen auf die exportorientierte deutsche Industrie haben."

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier bezeichnete das Abkommen im ARD-Morgenmagazin als "Drama". Zölle in Höhe von 15 Prozent seien eine "ungeheure Belastung für die Wirtschaft, nicht nur hier, sondern auch in den USA." Auch ist unklar, ob es nun bei den vereinbarten Zöllen bleiben wird.

Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Hüther, erklärte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man könne nicht darauf vertrauen, dass das Thema Handelszölle mit der Einigung nun geklärt sei: "Trump nimmt die Zolldrohung nie vollends vom Tisch."

Appeasement gegenüber Trump

Andere Ökonomen sind noch deutlich drastischer in ihrer Analyse und werfen der EU vor, eingeknickt zu sein. Julian Hinz, Experte für internationalen Handel am Kiel Institut für Weltwirtschaft, erklärt gegenüber unserer Redaktion, der Deal sei kein guter Deal, sondern "Appeasement" gegenüber der US-Regierung.

Die EU würde sich von Donald Trump dessen Wirtschaftspolitik aufdrücken lassen, die darauf basiere, "andere Wirtschaftsnationen gegeneinander auszuspielen". Ihm zufolge könnte sich das Wachstum in Deutschland aufgrund der Zölle um 0,15 Prozentpunkte abschwächen. Von den Zöllen sind demnach 3,3 Prozent der deutschen Produktion betroffen.

Auch sein Kollege Rolf J. Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft äußert sich unserer Redaktion gegenüber ähnlich. Er sieht in dem Vereinbaren von Zöllen letztlich das Eingeständnis, die Trump''sche Handelspolitik von "Teile und Herrsche" zu akzeptieren.

Langhammer fürchtet durch Deals, wie sie nun durch die EU und die USA vereinbart worden sind, einen Schaden für die Weltwirtschaft, die von freien Märkten und dem freien Fluss von Waren profitiert.

Domino-Effekt der Handelszölle

Länder wie Japan hatten zuvor kaum Zölle auf ausländische Produkte erhoben. Die Regierung in Tokio sieht sich nun durch Trumps Politik dazu genötigt, ihrerseits Zölle zu erheben, wie es durch den zuletzt ausgehandelten Deal vorgesehen ist.

Die Deals, die die US-Regierung nun weltweit aushandelt, könnten also eine Art Domino-Effekt in Kraft setzen, der dazu führt, dass weltweit Länder ihre Märkte mit hohen Zöllen schützen werden.

Das wäre das Gegenteil dessen, was die Welthandelsorganisation in ihren Statuten vorsieht. Demnach müssen alle ausländischen Waren beim Import grundsätzlich mit denselben Zöllen belegt werden, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen (Meistbegünstigungsprinzip). Ausnahmen gelten nur, wenn ein Freihandelsabkommen oder eine Zollunion besteht, die gegenseitig die Aufhebung von Zöllen vorsehen.

Auch bei Vorzugsbehandlungen für Entwicklungsländer gibt es Ausnahmen. Dieses multilaterale Verständnis von Handel wurde jedoch durch den amtierenden US-Präsidenten in jüngerer Vergangenheit mehrfach ignoriert und stattdessen das Recht des Stärkeren betont.

Koalition mit anderen betroffenen Wirtschaftsnationen

Die Frage ist allerdings, was die Alternative zum vereinbarten Deal gewesen wäre. Die Bundesregierung unter

Hinzu kommen außenpolitische Erwägungen: Europa ist unter dem Eindruck der russischen Aggression in der Ukraine auf den militärischen Schutz durch die USA angewiesen. Auch vor dem Hintergrund eines möglichen Austritts der USA aus der Nato wurde versucht, eine Eskalation in einen Handelskrieg zu verhindern.

Empfehlungen der Redaktion

Trotzdem hätte es Alternativen gegeben, so Ökonom Julian Hinz: "Statt auf einen einseitig nachteiligen Deal einzugehen, hätte sie gemeinsam mit anderen betroffenen Wirtschaftsnationen wie Kanada, Mexiko, Brasilien und Südkorea eine Koalition bilden können. Damit wäre ein wirkungsvolles Gegengewicht zu den amerikanischen Zolldrohungen entstanden."

Verwendete Quellen

- Einschätzung von Julian Hinz und Rolf J. Langhammer

- handelsblatt.com: Bundesregierung hofft noch auf Verbesserungen im Handel mit USA

- fr.de: Zollstreit beigelegt: EU und USA erzielen Handelsabkommen

- tagesschau.de: EU und USA einigen sich auf Kompromiss im Zollstreit

- sueddeutsche.de: Deutsche Wirtschaft: Handelsdeal wird Wohlstand und Arbeitsplätze kosten

- daserste.de: Wirtschaftsweise: Zölle sind "ungeheure Belastung"