Der japanische Traditionssport Sumo geht auf Welttournee, veranstaltet Turniere in London und Paris. Dahinter steht der Versuch, auf der Welle eines Booms japanischer Kultur auch den alten Göttersport zu popularisieren. Daheim mangelt es an Nachwuchs.

Eigentlich dürfte es nichts geben, was Nobuyoshi Hokutoumi in seinem Sport nicht schon erlebt hat. Der heute 62-jährige war als junger Mann Yokozuna, also Großmeister und ranghöchster Ringer im Sumo.

Seit einem Jahrzehnt führt er Japans altehrwürdigen Sumoverband unter seinem Ringnamen Hakkaku als Präsident an. Dieser Tage aber ist der Routinier nervös. "Wir werden alles tun, damit die Fans genießen können, was sie sehen", erklärte er vor kurzem. "Damit sie das Besondere am Sumo verstehen!".

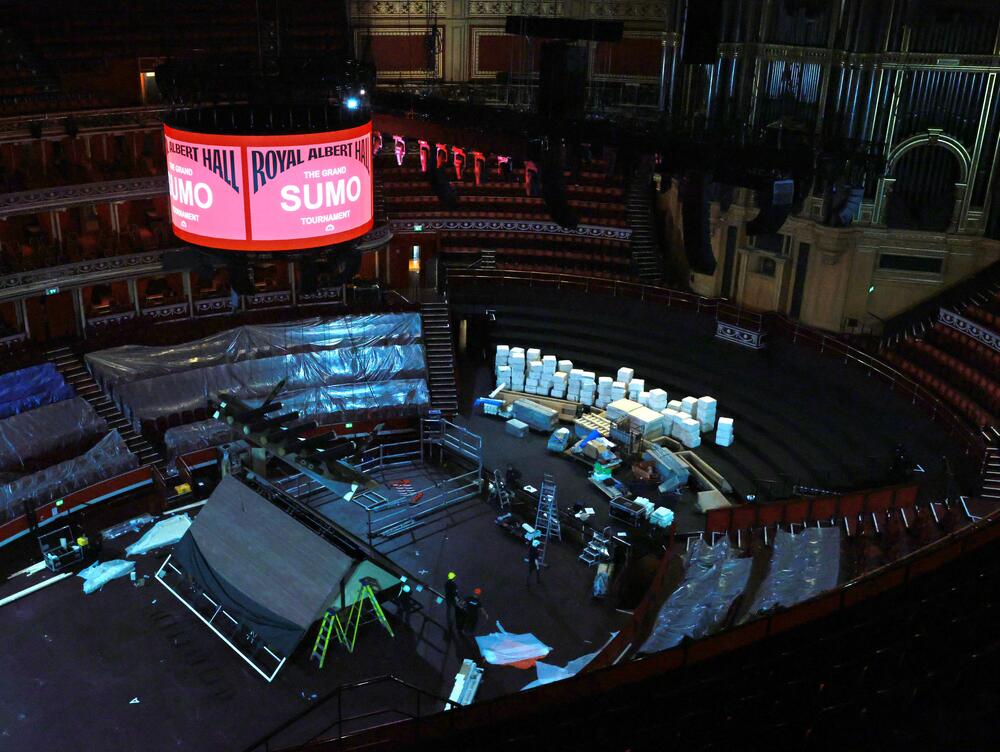

Hokutoumi steckte über die vergangenen Wochen in Reisevorbereitungen. Vom 15. bis zum 19. Oktober geht es für ihn und 40 aktuelle Ringer ans andere Ende der Welt: Die Sumowelt – die sich bisher im Wesentlichen auf Geschehnisse in Japan beschränkt – tritt zu einem Turnier in der ihrerseits altehrwürdigen Royal Albert Hall London an. Im Juni 2026 folgt die zweite Etappe der Welttournee mit einem Auftritt in Paris. Weitere Gastspiele könnten folgen. Sumo will unbedingt international werden.

Japans Traditionssport in der Krise

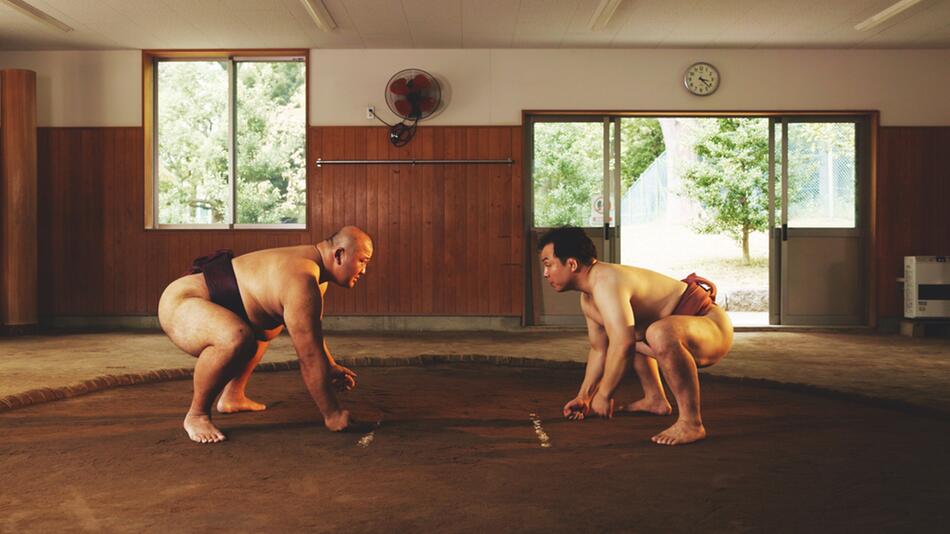

Für Japans älteste Sportart ist es auch eine Flucht nach vorn. Denn im ostasiatischen Land, wo Sumo vor Jahrtausenden entstand, zunächst am Zeremoniell des Kaiserhofs stattfand und vor 400 Jahren zu einem Wettkampfsport wurde, herrscht schon lange Krisenstimmung: Es fehlt der Nachwuchs. In den letzten Jahren meldeten sich derart wenige Interessenten, dass die Sumoställe fast alle Bewerber annehmen mussten.

Baseball und Fußball sind heute die beliebtesten Sportarten im Land. Und die Stars aus diesen Szenen sind es, die die Kinder anhimmeln. Der mit Abstand beliebteste Sportler Japans ist laut einer Umfrage Shohei Ohtani, der für viele wohl der beste Baseballspieler aller Zeiten ist. Auf ihn folgen Volleyballspieler Yuki Ishikawa und Boxer Naoya Inoue. Fußballer wie Kaoru Mitoma und Takefusa Kubo sind unter den Top Ten vertreten. Ein Sumoringer ist aber nicht dabei.

Wenn eines der sechs großen Turniere des jährlichen Kalenders läuft, übertragen zwar alle Restaurants und Bars im Land auch heute noch live. Aber unter denjenigen, die wirklich aufmerksam hinsehen, befinden sich eher ältere Menschen, die in einer Zeit jung waren, als man sich noch kaum für Fußball interessierte. Auf jüngere Menschen in Japan wirkt Sumo oft eher altmodisch, aus mehreren Gründen.

Sumo in Japan: Altmodisch in vielerlei Hinsicht

Einerseits ist da der auf Tradition bedachte Ablauf vor und nach dem Kampf, vom Streuen von Salz im Ring zur Reinigung bis zum Verbot von Frauen im Ring, wegen vermeintlicher Unreinheit während der Menstruation. Hinzu kamen in den letzten Jahren wiederholt Skandale rund um illegale Wetten, Mobbing und Gewalt jenseits des Rings. Im Sumo wird Respekt eigentlich großgeschrieben. Nur sieht es nicht immer danach aus.

Sumo ist auch noch eine Art Opfer des gestiegenen Wohlstands in Japan. Denn als die Armut noch weiter verbreitet war, hatte ein Sumostall – wo die Ringer wohnen und trainieren – auch die Wirkung des Sozialstaats: Wer es mit Disziplin und sehr viel Kraft in einen der Ställe schaffte, hatte dort Kost und Logis frei. Nur verlangt das Leben im Stall auch viel Verzicht: Rangniedrigere Ringer müssen auf dem Boden schlafen, für die Stärkeren täglich kochen.

"Dass der Nachwuchs dem Sumo fernbleibt, ist ein langer Trend", erklärt Koichi Nakano, Politikprofessor an der Sophia Universität in Tokio, im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es gibt schlicht nicht mehr genügend junge Menschen, die dieses Leben führen wollen." Hinzu kommt, dass es im alternden Japan ohnehin überall an Nachwuchs mangelt – wegen der schon lange niedrigen Geburtenrate und der niedrigen Immigration ins Land. Was sich dagegen tun lässt?

Japanische Kultur erlebt weltweiten Boom

"Talente aus dem Ausland anzuwerben, zählt schon länger zur Strategie", sagt Nakano. Schon seit rund zwei Jahrzehnten kommen die meisten Yokozuna, also die ranghöchsten Ringer, aus der Mongolei, wo es eine ähnliche Kampftradition gibt. Auch aus Ägypten oder Hawaii kamen schon erfolgreiche Sumoringer. Selbst Europäer sind gelegentlich dabei. Ein ukrainischer Flüchtling mit dem Ringnamen Aonishiki wird derzeit als möglicher neuer Yokozuna gehandelt.

Eine andere Schraube, an der gedreht wird, um den Sport wieder populärer zu machen, ist die Welttournee als eine Art Sumozirkus. Man wirbt mit großen Versprechen: "Tauchen Sie ein in die Welt alter Rituale, außergewöhnlicher Stärke und reicher Tradition – erleben Sie Sumoringen, eine der ältesten Sportarten der Welt", wirbt die Royal Albert Hall, in der normalerweise klassische oder Jazzkonzerte stattfinden, auf ihrer Website. "Fünf Tage lang verwandelt sich die Halle in einen Tempel des Sumosports, mit einem authentischen Boden aus Erde und Sand und einem Dach, das an einen Shintoschrein erinnert", heißt es weiter.

Dieser Griff in die Exotikkiste dürfte Absicht sein. Denn seit Jahren erlebt die japanische Kultur weltweit einen Boom. Teetrinker lieben Matcha, Fans von Keramik schwören auf Schälchen aus Japan, Reisende zieht es in Scharen ins ostasiatische Land. Warum nicht auch Sumo als einzigartig, urjapanisch bewerben?

Sumo wird zur teuren Attraktion

Im Land selbst tut der Sport dies schon. So schwärmte das Asahi Shimbun, Japans zweitgrößte Tageszeitung, Mitte September: "Im Jahr 2024 waren alle Plätze für alle sechs 'Honbasho'-Turniere – 15-tägige Wettkämpfe, die über 90 Tage im Jahr stattfinden – ausverkauft."

Seit 1996 hatten nicht mehr alle Turniere vor vollen Tribünen stattgefunden. Den Unterschied machen derzeit die vielen Reisenden aus dem Ausland. Ähnlich ist es in den Ställen, die an Touris Tagestickets fürs Morgentraining verkaufen.

Kann die Welttournee dieses sehr traditionellen Sports auch ein paar Talente aus dem Ausland für Sumo begeistern? "Sumo ist noch nicht so internationalisiert, wie es sein könnte", sagt Koichi Nakano. Was sich unter anderem daran zeigt, dass es keinen Sumo-Weltverband gibt und kaum Wettbewerbsstrukturen außerhalb Japans.

Empfehlungen der Redaktion

Die Ticketpreise in London – teils mehrere Hundert Euro – deuten außerdem an, dass sich die Veranstalter doch mehr über schnelles Geld freuen als langfristige Nachwuchsarbeit.

Verwendete Quellen

- Gespräch mit Koichi Nakano, Politikprofessor an der Sophia Universität in Tokio

- asahi.com: Sumo/ Sport goes global with overseas exhibition set for posh London hall

- english.kyodonews.net: Sumo: Grand Tournament nears London return, 1st visit overseas in 20 yrs

- japannews.yomiuri.co.jp: Sumo in Crisis as Dwindling Number of Wrestlers Forces Body to Knock Over Tradition

- prtimes.jp: Beliebteste Sportler Japans

- bbc.com: Japanese women ordered from sumo ring during first aid

- apnews.com: A 21-year-old Ukrainian-born sumo wrestler is surging to the top of the rankings in Japan

- royalalberthall.com: The Grand Sumo Tournament

- rnd.de: Zwischen Kimono und Haute Couture