Sollen Russlands Athleten in den Spitzensport zurückkehren? Die Frage wird hinter den Kulissen bereits eifrig und kontrovers diskutiert. Wie geht es weiter?

Alexander Owetschkin hat im April Geschichte geschrieben. In der NHL brach der Eishockey-Superstar mit seinem 895. Tor die Bestmarke von Wayne Gretzky. Einen Traum hat er aber noch. Denn was dem Russen in seiner illustren Karriere noch fehlt, ist eine Medaille bei Olympia. Doch das könnte so bleiben. Denn Russland gehört im Eishockey zwar zur Weltklasse, das Land ist aber wegen des Angriffskriegs in der Ukraine seit 2022 vom internationalen Spitzensport ausgeschlossen. Doch es gibt inzwischen zarte Hoffnungen für russische Sportler, dass sich das ändert.

Denn während die Fronten im Krieg zwischen Russland und der Ukraine immer noch verhärtet sind, wird hinter den Kulissen über eine Rückkehr russischer Athleten in den internationalen Spitzensport diskutiert. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte vor drei Jahren seinen Mitgliedsverbänden den Ausschluss russischer und belarussischer Athleten empfohlen, um "die Integrität weltweiter Sportveranstaltungen zu schützen", wie es damals in einer Mitteilung hieß. Der Sport sollte damit Haltung zeigen.

"Die Welt des Sports ist zerrissen und gespalten."

Inzwischen wird aber intensiv darüber diskutiert, ob und unter welchen Bedingungen russische Mannschaften sowie Einzelathleten wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. "Die Welt des Sports ist in dieser Frage zerrissen und gespalten. Die Positionen variieren teils erheblich – abhängig von Sportart, Länderhintergrund und Interessenlage", sagt Sportpolitik-Experte Jürgen Mittag im Gespräch mit unserer Redaktion. "Einen klaren Konsens oder eine einheitliche Stoßrichtung gibt es bislang nicht."

Ein Beispiel aus dem Fußball, das die Zerrissenheit veranschaulicht: Fifa-Präsident Gianni Infantino ist für eine Rückkehr Russlands, Uefa-Boss Aleksandar Ceferin eher dagegen, auch wenn er es differenziert sieht und zumindest ein Comeback der Jugend-Nationalmannschaften in Erwägung zieht.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich klar gegen Russland positioniert. Viele Uefa-Mitgliedsverbände sehen Russland erst bei einem Frieden wieder im internationalen Fußball. "Insofern erübrigen sich derzeit Debatten über eine generelle Aufhebung der Sanktionen. Die Lage muss sich zunächst substanziell verändern", sagte Neuendorf laut dpa.

China wohlwollend, USA als "Dealmaker"

Neben einer ablehnenden Haltung gibt es auch Stimmen, die Russland wohlgesonnen sind, nicht nur bei der Fifa: China zeigt sich etwa wohlwollend bis einigermaßen neutral. Die USA, die 2026 und 2028 gleich zwei Mega-Sportevents ausrichten – die Fußball-WM und die Olympischen Spiele – haben ebenfalls ein Interesse daran, vor allem bei Olympia die besten Athleten dabei zu haben. "US-Präsident Donald Trump könnte versuchen, sich als 'Dealmaker' zu positionieren und sportliche Themen in größere diplomatische Verhandlungsbündel einzubinden", sagt Mittag.

Lesen Sie auch

Darüber hinaus gibt es zahlreiche afrikanische Länder, die wirtschaftlich mit Russland verbunden sind. Diese Staaten waren schon bei früheren Abstimmungen – etwa zur Zulassung neutraler Athleten bei Olympia 2024 – eher offen eingestellt. Was daran liegen dürfte, dass Russland nach der internationalen Isolierung versucht, seinen Einfluss in Afrika kontinuierlich auszubauen.

"Als das IOC den Kurswechsel hin zu einer begrenzten Öffnung einleitete, äußerten sich nur rund 30 NOKs (Nationale Olympische Komitees, Anm.d.Red.) und im Gefolge auch staatliche Vertreter aus diesen Ländern klar kritisch – der überwiegende Teil der Welt blieb zurückhaltend oder stimmte sogar zu", erklärt Mittag. "Das zeigt: Auf globaler Ebene könnte es am Ende deutlich mehr Zustimmung geben, als man es hierzulande erwarten würde."

Das Konfliktpotenzial ist riesig

Das Potenzial für Konflikte in der Sportwelt ist deshalb enorm, weil nicht nur sportliche, sondern auch prinzipielle und ethische Fragen zur Debatte stehen. "Solange der Krieg in der Ukraine andauert und weiter Leid über die Zivilbevölkerung bringt wie erst kürzlich wieder beim Raketenangriff auf Sumy, bei dem Dutzende Zivilisten getötet wurden, haben werte- und menschenrechtsbezogene Argumente enormes Gewicht", sagt Mittag.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini betonte laut der Nachrichtenagentur AFP, dass er gerne russische Athleten bei den Winterspielen 2026 sehen würde. Aber nur bei einem Frieden. "Da es derzeit Friedensgespräche gibt und der olympische Geist Menschen und Athleten zusammenbringen sollte, hoffe ich, dass die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina 2026 die ersten sein werden, bei denen ukrainische und russische Athleten auf den Skipisten stehen werden", sagte Salvini.

Geht es in der Sportpolitik deutlich schneller?

Dabei könnte es in der Sportpolitik sogar schneller gehen, als man es angesichts der festgefahrenen Lage in der Weltpolitik erwarten würde. Denn im Frühjahr ist die Zeit für viele internationale Sportkongresse und damit Gespräche und Entscheidungen. "Interessant ist, dass dem Sport hier erneut eine Rolle als Türöffner oder Eisbrecher zukommt. Der Sport hatte schon oft diese Funktion, nach Konflikten erste Brücken zur Aussöhnung zu schlagen", betont Mittag.

So nutzte zum Beispiel Nelson Mandela die Rugby-WM 1995 im damals tief gespaltenen Südafrika als Symbol der Versöhnung. 2018 zeigte sich die Annäherung zwischen den lange verfeindeten Staaten Nordkorea und Südkorea durch ein gemeinsames Eishockey-Damenteam.

Schon ein Waffenstillstand kann für Bewegung sorgen

Und heute? Während diplomatische Beziehungen in vielen Bereichen weiterhin eingefroren seien, wird dem Sport zugetraut, neue Verbindungslinien zu schaffen, sagt der Sportpolitik-Experte: "Ob das erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Erste Anzeichen sportdiplomatischer Aktivitäten sind aber bereits erkennbar."

Sogar ganz oben: Die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist grundsätzlich dagegen, Länder auszuschließen, und möchte jede Situation einzeln begutachten. Dafür will sie eine Taskforce einrichten, mit der dann eine mögliche russische Rückkehr diskutiert werden soll. Mittag hält es deshalb für "gut möglich, dass wir Ende 2025 in dieser Frage an einem anderen Punkt stehen als heute". Dabei wäre wahrscheinlich bereits ein Waffenstillstand der Ausgangspunkt für weitere Bestrebungen zu einer Rückkehr zu den Verhältnissen vor dem Ukrainekrieg.

IOC-Konzept hat in Paris funktioniert

Schließlich gibt es die bereits. So hat die Internationale Eislaufunion Athleten aus Russland und Belarus in Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack unter neutraler Flagge und strengen Auflagen für Qualifikationswettkämpfe zu den Olympischen Winterspielen zugelassen. Damit folgte man der Empfehlung des IOC, das bei den Spielen in Paris im vergangenen Jahr insgesamt 31 Athleten an den Start gehen ließ.

"Man hat dort gesehen, dass dieses Konzept der unabhängigen, neutralen Athleten funktioniert hat. Es ist akzeptiert worden von der gesamten Welt", sagte der frühere IOC-Präsident

Ukraine-Unterstützung ist Biathleten wichtiger

Doch auch im Wintersport zeigt sich die unterschiedliche Interessen- und Gemengelage deutlich. Der Internationale Rodelverband ist ein Gegner Russlands, im Biathlon gibt es ebenfalls keine Befürworter, im Eishockey dagegen schon. So möchte Luc Tardif, der Präsident der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF), dass Russland und Belarus "so schnell wie möglich" wieder an internationalen Turnieren teilnehmen.

"In der jetzigen Situation ist es wichtiger, Unterstützung für das ukrainische Volk zu zeigen anstatt für die russischen Sportler", sagte hingegen Biathlon-Weltmeister Sturla Holm Laegreid aus Norwegen laut dpa. Und für Staffel-Olympiasieger Sebastian Samuelsson sind die Pläne "irritierend".

Sind es bei den Athleten oft emotionale Abwägungen, spielen bei den einzelnen Verbänden politische, wettbewerbsbedingte und finanzielle Gründe eine Rolle. Denn nimmt Russland teil, steigt mit der nicht wegzudiskutierenden hohen sportlichen Qualität auch die Attraktivität der Events und damit am Ende auch Aufmerksamkeit und Einnahmen.

Neben einem großen Pool an russischen Top-Sportlern holt man auch viele russische Fans und Sponsoren zurück. Und wohl auch die TV-Rechte: Die Spiele 2024 wurden erstmals seit 1984 gar nicht im russischen Fernsehen gezeigt. Noch ist es aber nicht das durchschlagende Argument, dass die Sportveranstaltungen mit russischer Beteiligung deutlich aufgewertet werden. Die Nachteile wie ethische Diskussionen oder mögliche politische Botschaften durch die Athleten überwiegen noch.

IOC in Russland-Frage mit Schlüsselrolle

Letztendlich können nur die einzelnen Verbände den Weg eben. Sie treffen die Entscheidung, wie weit sie die Tür für Russland wieder öffnen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei aber dem IOC zu, hinter dem sich unschlüssige Verbände gerne verstecken.

"Das IOC übt eine Leitfunktion aus, hat aber keine vollständige Kontrolle. Die Fachverbände besitzen eine erhebliche Eigenständigkeit, wie man bei den Olympischen Spielen in Paris gesehen hat", sagt Mittag und verweist auf den internationalen Leichtathletikverband "World Athletics", der keinen Anlass sah, seinen Widerstand gegen eine Teilnahme von Russland und Belarus zu revidieren.

Doch im März gab sich Verbandspräsident Sebastien Coe deutlich gesprächsbereiter. "Ich sage nicht, wie die ultimative Konfliktlösung aussieht. Aber wenn sie erreicht und von beiden Seiten anerkannt ist, müssen wir uns darum kümmern, wie die Sportwelt wieder zusammenfindet", sagte er der "FAZ".

Trotzdem: Da die Positionen teils massiv auseinanderdriften, "ist die Rückkehrfrage eine enorme Belastung für den internationalen Sport. Wir stehen hier vor einer echten Zerreißprobe", sagt Mittag. Das betrifft im Grunde alle: Die Verbände, die Funktionäre, die Sportler. Denn eigentlich scheint eine saubere und nahezu konfliktfreie Rückkehr nur mit einem kompromisslosen Frieden möglich.

Russland-Comeback auch bei Frieden nicht ungefährlich

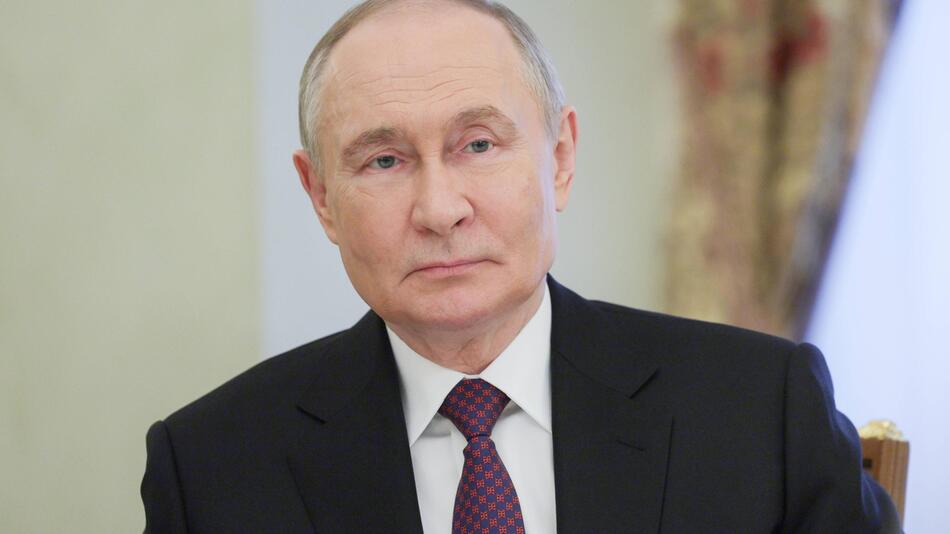

Wobei ein Comeback selbst bei einem Frieden nicht ungefährlich ist. Für Russlands Präsident Wladimir Putin ist Sport vor allem ein Instrument zur Machtsicherung im eigenen Land, "es dient ihm zur Legitimation seiner Politik nach innen. Insofern ist Sport für Russland ein machtpolitisches Werkzeug", sagt Mittag, womit jede Form der Rückkehr "klassisches Sportswashing wäre".

Dabei würden die sportlichen Erfolge wie schon in der Vergangenheit dazu genutzt, um von Problemen im eigenen Land oder der Kritik an Russland abzulenken. Für das zum Beispiel auch in umstrittenen Ländern wie Saudi-Arabien gerne genutzte Sportswashing würde es Putin wohl auch in Kauf nehmen, dass Russland noch über Jahre international der weitestgehend isolierte Außenseiter bleiben könnte.

Eine schrittweise Öffnung wird wohl kommen

Mittag geht davon aus, dass es eine schrittweise Öffnung geben wird, da ein vollumfängliches Friedensabkommen aktuell unrealistisch erscheint. "Was realistischer erscheint, ist eine langsame, gestufte Rückkehr – in kleinen, sukzessiven, diplomatischen Schritten."

Zum Beispiel zunächst für Individualathleten, später dann für Teams, womöglich aber zunächst unter neutraler Flagge. Eine andere denkbare Maßnahme wäre, Sportgroßveranstaltungen oder Qualifikationen mit russischer Beteiligung nicht auf russischem Boden durchzuführen. Auch Länderspiele oder andere Events könnten in Drittstaaten stattfinden. "Das wären diplomatische Zwischenlösungen, mit denen Russland zwar wieder Teilnahmemöglichkeiten erhält, aber noch nicht zum Status quo vor Kriegsbeginn zurückkehrt", sagt Mittag.

Für die Fußball-WM 2026 wird die Zeit wohl nicht mehr reichen, doch möglicherweise markieren die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo einen Wendepunkt, dann wahrscheinlich wie 2024 in Paris mit Individualathleten unter neutraler Flagge. "Es könnten noch rechtzeitig Weichen gestellt werden – technisch wäre es realistisch, etwa im Hinblick auf Qualifikationen", sagt Mittag und betont: "Das ist ein sehr aktueller Prozess – aber es deutet sich an, dass dort Bewegung reinkommt".

Für Owetschkin könnte das aber trotzdem zu spät sein - er wird im September 40 Jahre alt.

Über den Gesprächspartner

- Jürgen Mittag ist als Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule Köln tätig. Das Institut des 54-Jährigen trägt den Titel eines Jean Monnet-Lehrstuhls und zielt damit auf ein besseres Verständnis der Europäischen Union ab, indem verstärkt europäische Themen vergleichend in Forschung und Lehre untersucht werden.

Verwendete Quellen

- Gespräch mit Jürgen Mittag

- dpa

- afp

- faz.net: Coe hält Vermarktung unter Bach für rückständig (Bezahlinhalt)